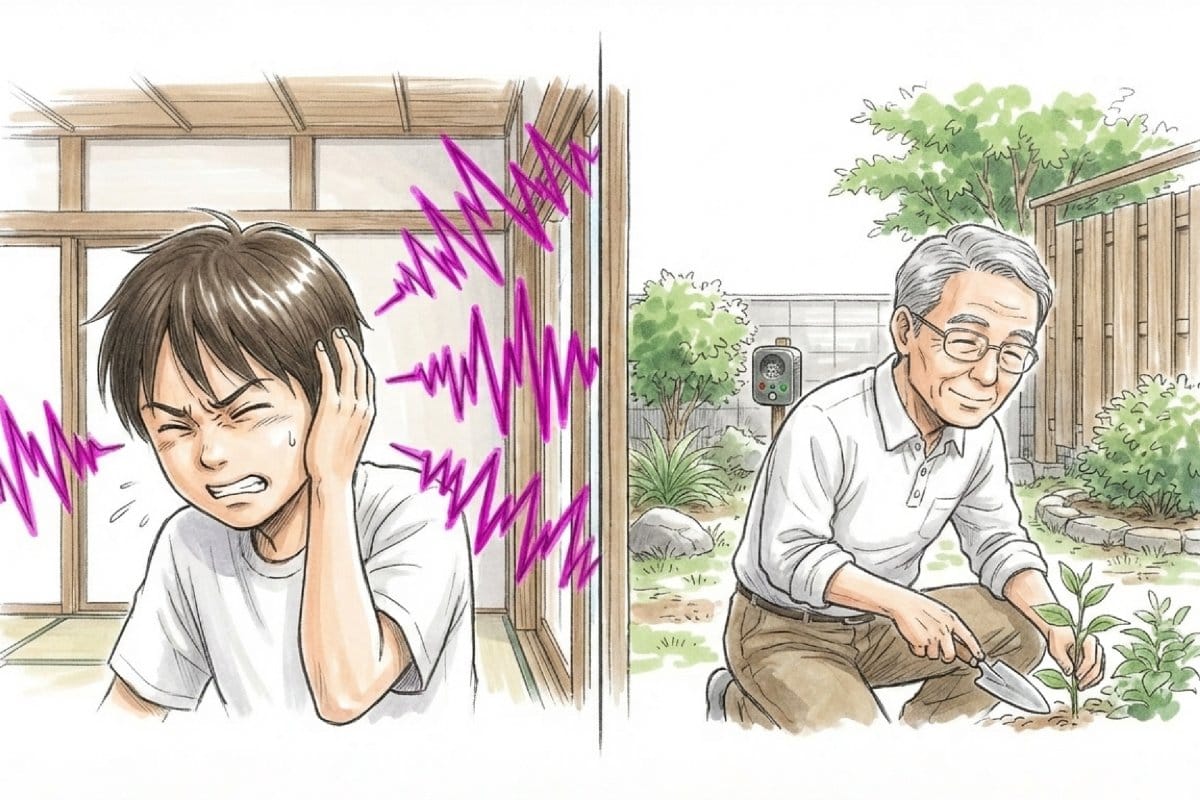

静かなはずの住宅街を歩いているときや自宅の部屋にいるとき、耳をつんざくような高い音が聞こえて辛い思いをしたことはないでしょうか。

実は今、野良猫対策として設置された猫よけの超音波が聞こえる人からの相談が増えているようです。

キーンという不快な電子音はモスキート音とも呼ばれ、特に子どもや若者にとっては耐え難い騒音となり、頭痛や吐き気といった深刻な症状を引き起こすことがあります。

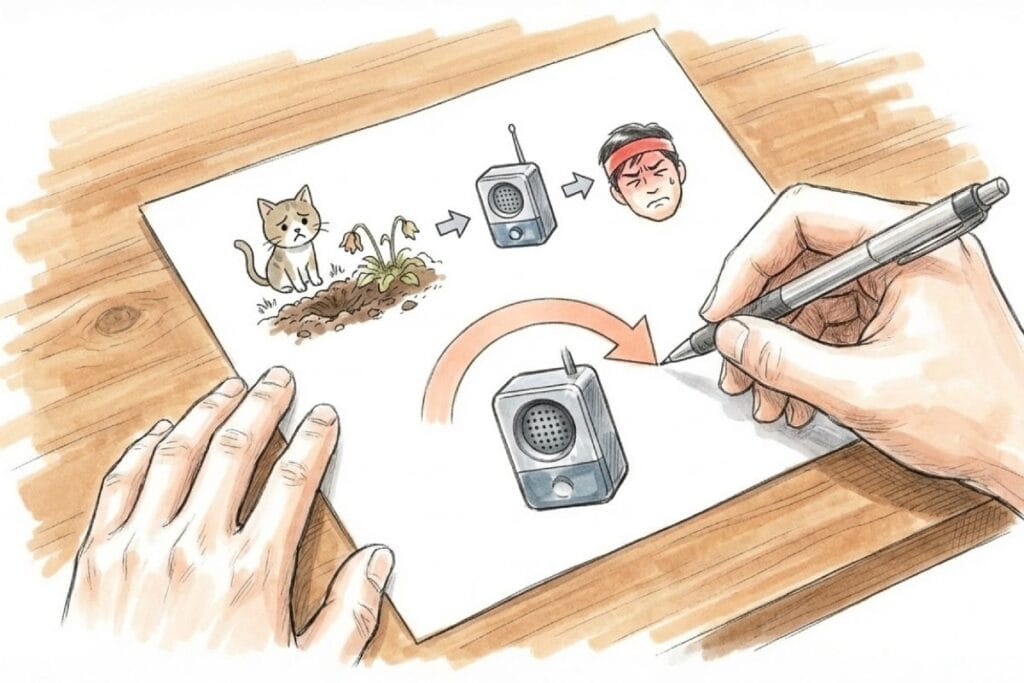

しかし、設置した本人には聞こえていないことも多く、なかなか理解してもらえないのがこの問題の難しいところです。

ここでは音の正体や聞こえる仕組みを整理し、今日からできる具体的な対策について考えていきます。

- 猫よけ装置から出る高周波音が聞こえる原因と身体への影響

- 音の発生源を特定するための周波数測定アプリの活用法

- アクリル板や耳栓などを使って物理的に音を遮断する具体的な対策

- 近隣トラブルを避けながら設置主に相談するための伝え方のコツ

結論から言うと、まずは「音源の当たりをつける」→「室内への侵入経路(窓・隙間)を潰す」→「相手に配慮しつつ相談する」の順で進めると、体調悪化やトラブルを最小限にしやすくなります。

法律や騒音の測り方には前提があり、数値が出ない=影響がない、とは限らない点も押さえておくと安心です。

猫よけの超音波が聞こえる人の特徴と体調不良の原因

ここでは、なぜ特定の機械から発せられる音が一部の人にだけ強く聞こえてしまうのか、そのメカニズムと身体に及ぼす影響について整理します。

音が聞こえることによるストレスは、単なる気のせいではなく物理的な現象に基づいていることが分かると、少し気持ちが楽になるかもしれません。

子どもや若者に多いモスキート音の不快な聞こえ方

「キーン」という金属的で突き刺さるような高音は、一般的にモスキート音と呼ばれています。

多くの猫よけ装置は、猫が嫌がる18kHz(キロヘルツ)から23kHz付近の超音波を発生させるように設計されているといわれます。

物理学的な定義では20kHz以上が「超音波」とされますが、猫よけ装置の下限である18kHzから19kHzという帯域は、実は人間の可聴域(聞こえる範囲)に含まれていることがあります。

特に聴覚が鋭敏な子どもや10代、20代の若年層にとっては、これが「聞こえない音」ではなく、ジェット機の騒音にも匹敵するような「大音量のノイズ」として知覚されるケースがあるようです。

実際の感じ方は、装置の機種、距離、向き、反射の有無、個人の聴力差によって大きく変わります。

一般的な騒音(dB)と単純に同列比較しにくい点は、誤解を避けるうえで重要です。

子どもが「耳が痛い」と泣き出したり、特定の場所に行きたがらなかったりする場合、そこには大人には聞こえない高音圧のノイズが発生している可能性があります。

頭痛や吐き気が続く超音波による健康被害の症状

猫よけの音が聞こえる人の中には、単に「うるさい」という不快感だけでなく、身体的な不調を訴えるケースも少なくありません。

よく聞かれる症状として、締め付けられるような頭痛や、乗り物酔いに似た吐き気、めまいなどが挙げられます。

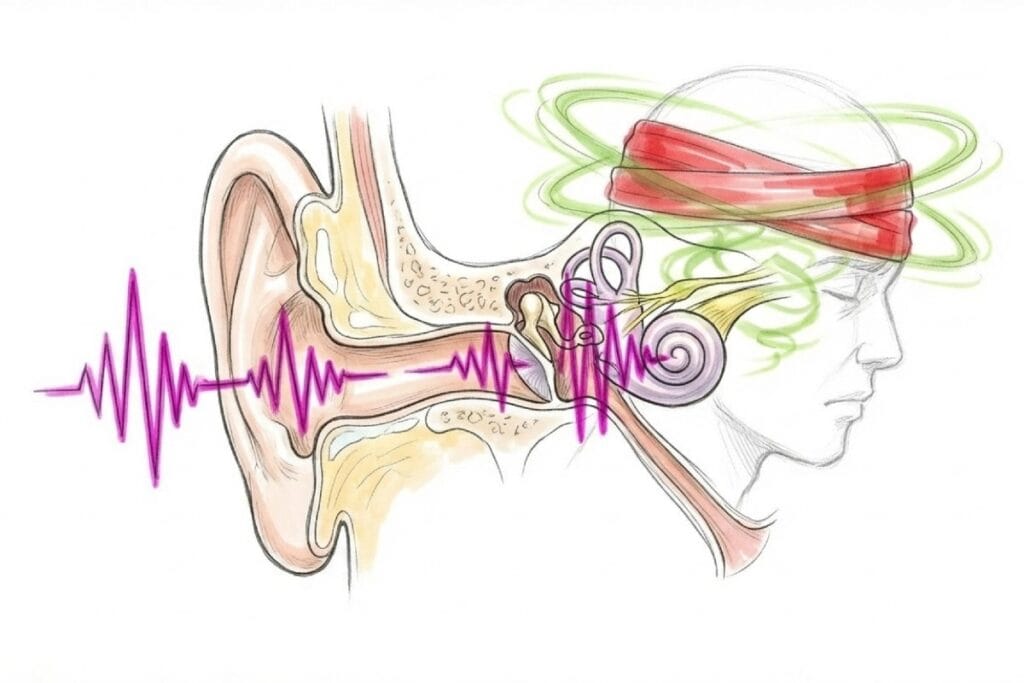

これらは、耳の奥にある内耳(ないじ)への過剰な刺激が関係していると考えられます。

内耳には音を感じる「蝸牛(かぎゅう)」と、平衡感覚を司る「前庭(ぜんてい)」が隣り合って存在しています。

高周波の大音量が蝸牛を激しく刺激することで、隣接する自律神経系や平衡感覚にも影響が及び、結果として吐き気やめまいといった全身症状が現れるという説明がなされることもあります。

また、「いつ音が鳴るか分からない」という緊張状態が続くことで交感神経が高ぶり、不眠や慢性的な疲労につながるリスクも指摘されています。

症状が強い、長引く、日常生活に支障が出ている場合は、音の問題と切り分ける意味でも耳鼻咽喉科などの医療機関に相談すると、安心材料が増えやすくなります。

どこまで届く?周波数と聞こえる距離の仕組み

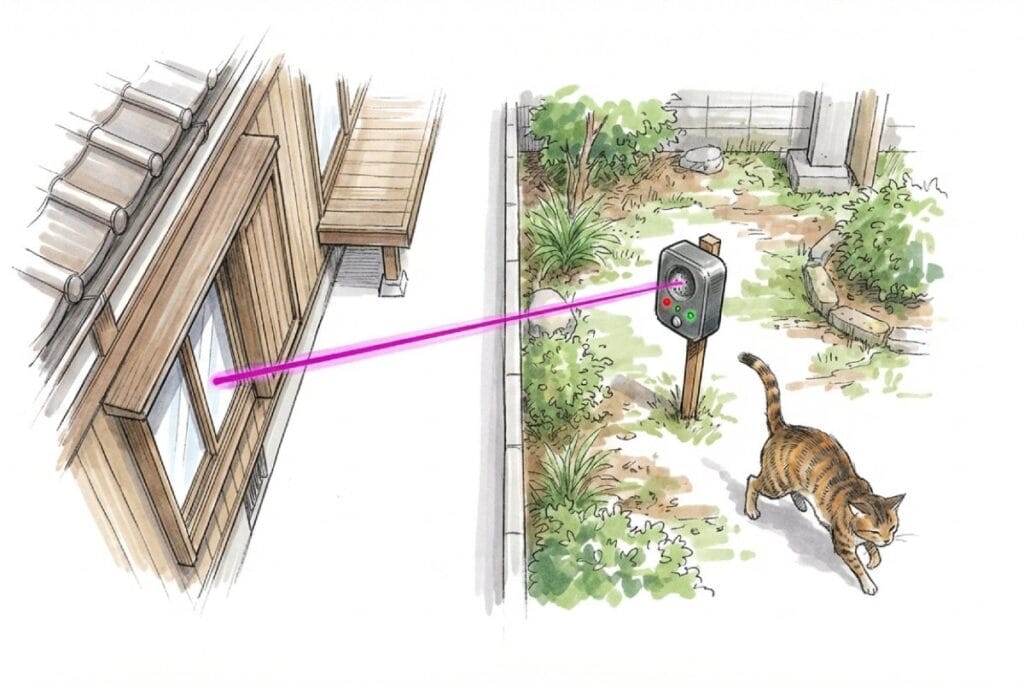

猫よけ装置のセンサーは、製品にもよりますが、扇状に広がり最大で10メートルから13メートル先まで検知するものがあるようです。

センサーが反応すると、スピーカーから強力な超音波が放射されます。

この高周波音には「直進性が強い(まっすぐ進む)」という特性があります。

スピーカーの正面方向にはエネルギーが集中するため、遠く離れていても、スピーカーと自分の間に遮るものがなければ、音が減衰せずに届いてしまうことがあります。

一方で、「回折(かいせつ)しにくい」という性質も持っており、壁などの障害物の裏側に回り込む力は弱いとされています。

つまり、距離が離れていても、自宅の窓から隣家の装置が見えるような位置関係にある場合、音の影響を直接受けやすい環境であるといえそうです。

加えて、室外の高周波は風向きや反射(硬い壁・ガラス面)で届き方が変わることがあります。特定の場所・角度で急に音が強くなる場合は、反射や「真正面」に入っている可能性も考えられます。

無料アプリで測定して高周波ノイズを確認する方法

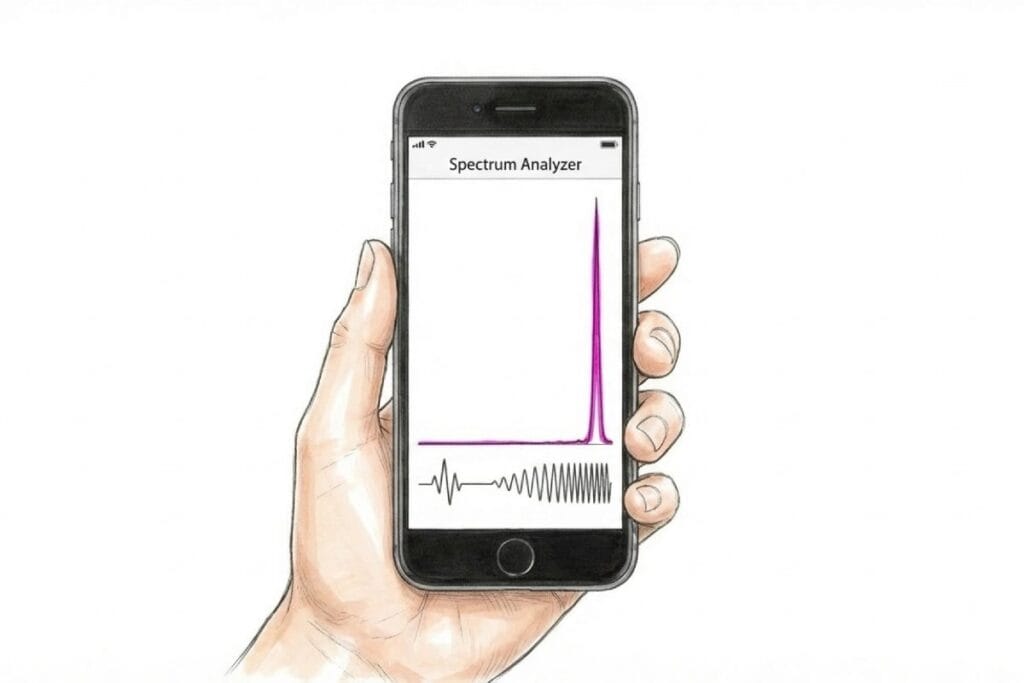

「自分にだけ聞こえているのではないか」という不安を解消し、客観的な事実として音を確認するために、スマートフォンのアプリを活用する方法があります。

「スペクトラムアナライザー」や「周波数測定」といった機能を持つ無料アプリを使用すると、目に見えない音をグラフとして可視化できる場合があります。

猫よけ装置が作動しているときにアプリを確認し、18kHz〜23kHzの高音域に突出した波形(ピーク)が現れれば、実際に高周波音が発生している証拠の一つとなります。

ただしスマートフォンのマイクやアプリの仕様によっては、表示できる周波数帯に上限があり、20kHz前後が正確に出ないこともあります。波形が見えない場合でも、直ちに「音がない」とは言い切れません。

測定の際は、周囲が静かなタイミングを選びましょう。スクリーンショットを保存しておくと、後で家族や第三者に状況を説明する際の参考資料として役立つことがあります。

なぜ設置主は無自覚?加齢による聴力の低下

被害を受けている側からすると、「なぜこんな大音量を放置しているのか」と憤りを感じることがあるかもしれません。

しかし、設置している本人には「全く聞こえていない」というケースが非常に多いようです。

人間の聴力は、一般的に加齢とともに高音域から聞こえにくくなっていきます。

これを老人性難聴と呼びますが、猫よけを設置することの多い中高年層の多くは、15kHz以上の音がほとんど聞こえないか、感度が低下していると考えられます。

そのため、彼らにとって装置は「無音」であり、まさか近隣に轟音を撒き散らしているとは想像もしていない可能性が高いのです。

この「聞こえ方のギャップ」こそが、トラブルが長期化してしまう大きな要因の一つといえるでしょう。

猫よけの超音波が聞こえる人が今すぐできる対策

音の原因が分かったとしても、相手があることなのですぐに止めてもらうのは難しい場合もあります。

まずは自分の生活を守るために、物理的な対策で音を遮断し、平穏な時間を取り戻すことを優先しましょう。

ここではDIYで可能な防音術などを紹介します。

すぐに動くなら、次の順で確認すると迷いにくくなります。

- 音が出る時間帯・場所(窓際/玄関側/ベランダ側)をメモする

- 窓や換気口など「直線で抜ける経路」をいったん遮る

- サッシ・ドアの隙間を塞いで侵入経路を減らす

- どうしても辛い時間帯は耳栓などで一時的に回避する

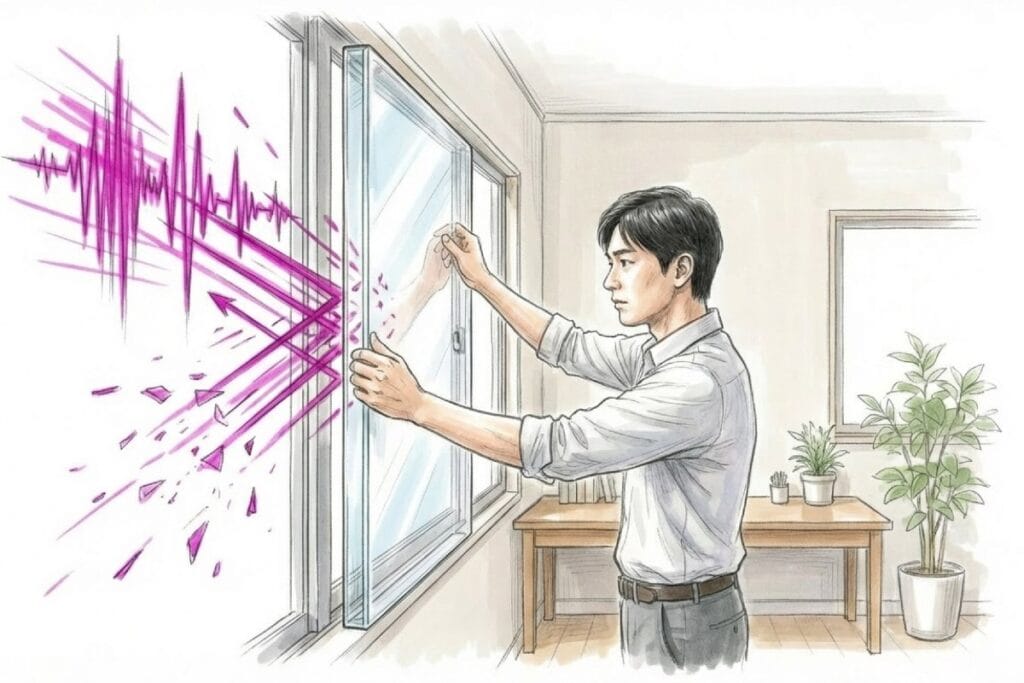

窓にアクリル板を設置して音を反射させる防音術

高周波音には「重くて硬いものに当たると反射する」という性質があります。

この特性を利用して、音の侵入経路となっている窓やフェンスに遮蔽物を設置するのが効果的とされています。

特におすすめなのが、ホームセンターなどで入手できる「透明アクリル板」や「ポリカーボネート板」です。

これらはガラスのように透明なので、窓の外観や採光を損なわずに設置できます。

厚さ3mmから5mm程度の板を設置するだけでも、波長の短い高周波音に対しては一定の遮音効果が期待できます。

固定が不十分だと落下や破損のリスクがあるため、賃貸の場合は取り付け方法(突っ張り、粘着、サッシに干渉しない工夫)も含めて安全側で検討してください。

スピーカーと自分(窓)を結ぶ直線を遮るように置くのがコツです。「音源から見えない場所」を作ることで、音のエネルギーを大幅に減らせる可能性があります。

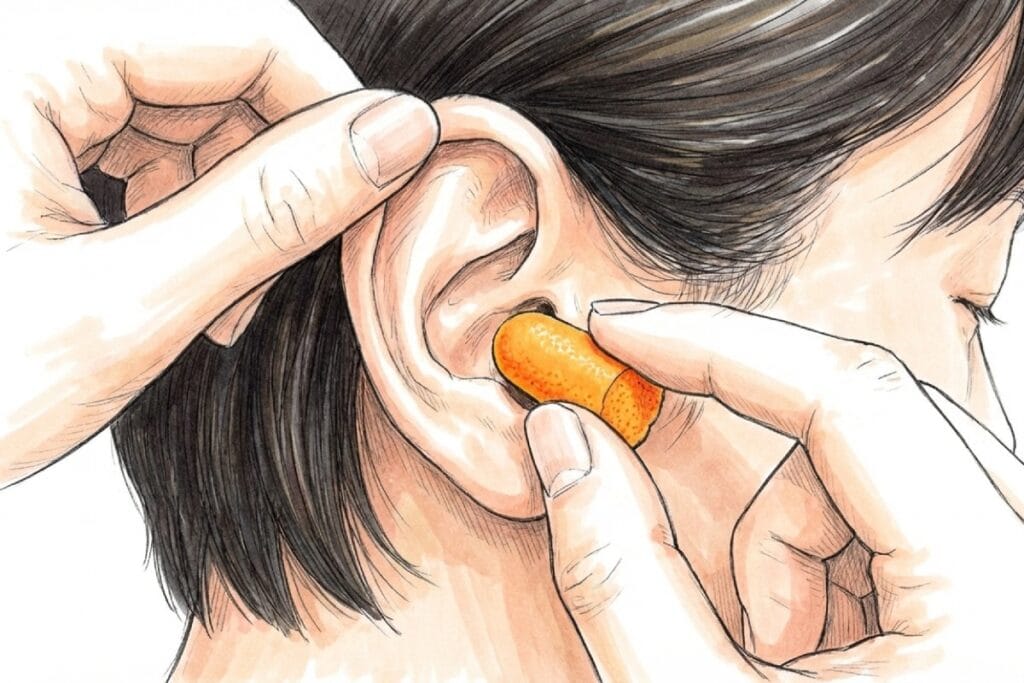

耳栓や隙間テープを使って高音の侵入を遮断する

より手軽な対策として、部屋の気密性を高める方法があります。

高周波音は、窓ガラスそのものを突き抜けるよりも、サッシのわずかな「隙間」から入り込んでくる性質が強いといわれます。

そこで、窓枠に「防音隙間テープ」などを貼って物理的な隙間を塞ぐことが、音の侵入を減らす有効な手段となり得ます。

また、就寝時や特に辛い時間帯には、耳栓の使用も検討してみてください。

このとき、ノイズキャンセリングイヤホンよりも、物理的に耳を塞ぐ「フォームタイプ(スポンジ状)」の耳栓の方が、高音域の遮断性能(遮音性能)が高い傾向にあるようです。

耳栓は装着の仕方で効き方が大きく変わります。説明書どおりに耳を引き上げて入れるなど、正しい装着を試すだけで体感が変わることもあります。

警察や役所への相談と法律による規制の現状

「うるさいので警察に取り締まってほしい」と考える方もいるでしょう。

しかし、現行の法律や騒音規制の基準は、主に工場や工事現場の騒音を想定しており、猫よけのような高周波音(特に20kHz付近)は規制の対象外となることが多いのが現状です。

一般的な騒音計で使われる「A特性」という測定モードでは、人間の耳に聞こえにくい超高音や超低音をカットして評価するため、数値上は「静かである(基準値以下)」と判定されやすいのです。

とはいえ、警察相談専用電話(#9110)や自治体の公害相談窓口に相談することで、近隣トラブルの一つとして記録を残したり、場合によっては担当者から設置者へ「近隣への配慮」を促してもらえる可能性はあります。

政府広報オンライン『警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ』

法的措置や受忍限度の判断については個別の事情によります。深刻な場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

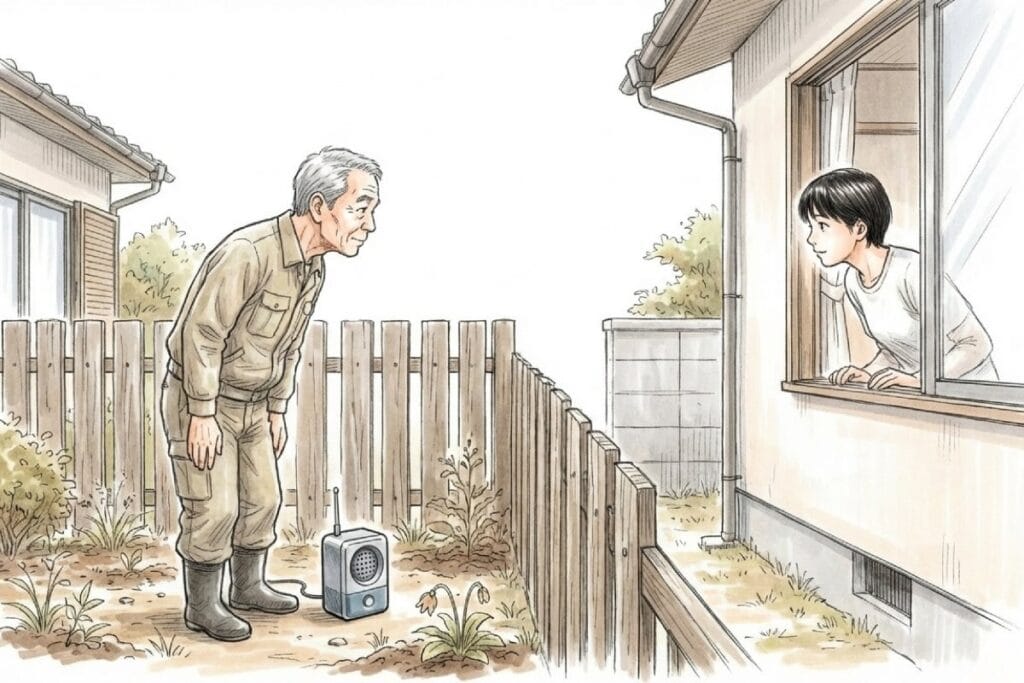

手紙なら安心?近隣トラブルにならない伝え方

物理的な対策で解決しない場合、設置者への働きかけが必要になるかもしれません。

しかし、直接訪問して苦情を言うのは感情的な対立を招きやすいため、まずは手紙での相談を検討してみてはいかがでしょうか。

相手は「猫の糞尿被害者」であり、悪気はないという前提で接することが大切です。

「うるさいから消して」と要求するのではなく、「猫でお困りなのは理解していますが、実は機械の音が聞こえて体調が悪くなっています」と、こちらの状況を共有するスタンスで書くと、話を聞いてもらいやすくなります。

「設置場所を少しずらしていただくか、向きを変えていただけないでしょうか」といった具体的な代案を示すのも一つの方法です。

伝える内容は、(1)猫の被害への理解、(2)こちらの症状と困っている事実、(3)お願いしたい“調整”の具体案(向き変更・感度調整・作動時間の制限など)を短くまとめると、相手が判断しやすくなります。

よくある質問:猫よけの超音波が聞こえるときの疑問

- Q超音波が聞こえるとき、身体に危険があるのでしょうか?

- A

不快感や頭痛・吐き気などの症状が出る人がいる一方で、影響の出方には個人差があります。症状が強い・継続する場合は、まず体調面の確認として医療機関に相談しつつ、音への曝露を減らす対策を優先してください。

- Qアプリで18kHz〜23kHzが表示されません。音源ではないのでしょうか?

- A

端末やアプリによって測定できる周波数帯が異なり、20kHz前後が正確に出ない場合があります。表示が出ないことだけで結論を急がず、別端末で試す・別アプリを使う・時間帯と場所の再現性を記録するなど、複数の手がかりで判断すると安全です。

- Q近所に言いにくいのですが、どこに相談すればいいですか?

- A

緊急性がなければ警察相談専用電話(#9110)や自治体の公害相談窓口が入口になります。対応範囲や手続きは自治体・事案で異なるため、状況(いつ・どこで・どんな症状か)を簡潔に整理して伝えると話が進みやすくなります。

- Q猫よけ以外の機器が原因の可能性はありますか?

- A

可能性はあります。充電器や電源アダプター、LED照明、古い家電などが高周波の音を出すこともあり、屋内の特定箇所で強い場合は自宅機器の切り分けも役立ちます。まずはブレーカー単位で一時的に電源を落として変化があるかを見る方法もあります。

猫よけの超音波が聞こえる人は物理対策で自衛を

猫よけの超音波が聞こえる人にとって、その苦痛は周囲に理解されにくく、孤独な戦いになりがちです。

しかし、この音は物理現象であり、アクリル板や隙間埋めといった物理的な対策で軽減できる余地があります。

まずは自分の健康を守るための自衛策を講じつつ、必要であれば手紙などを通じて冷静に状況を伝えていくことが、解決への第一歩となるでしょう。

無理に我慢せず、できることから少しずつ環境を整えてみてください。