「牛は一頭、鳥は一羽。では人間は?」そんな問いかけから始まる不思議な話を聞いたことはないでしょうか。

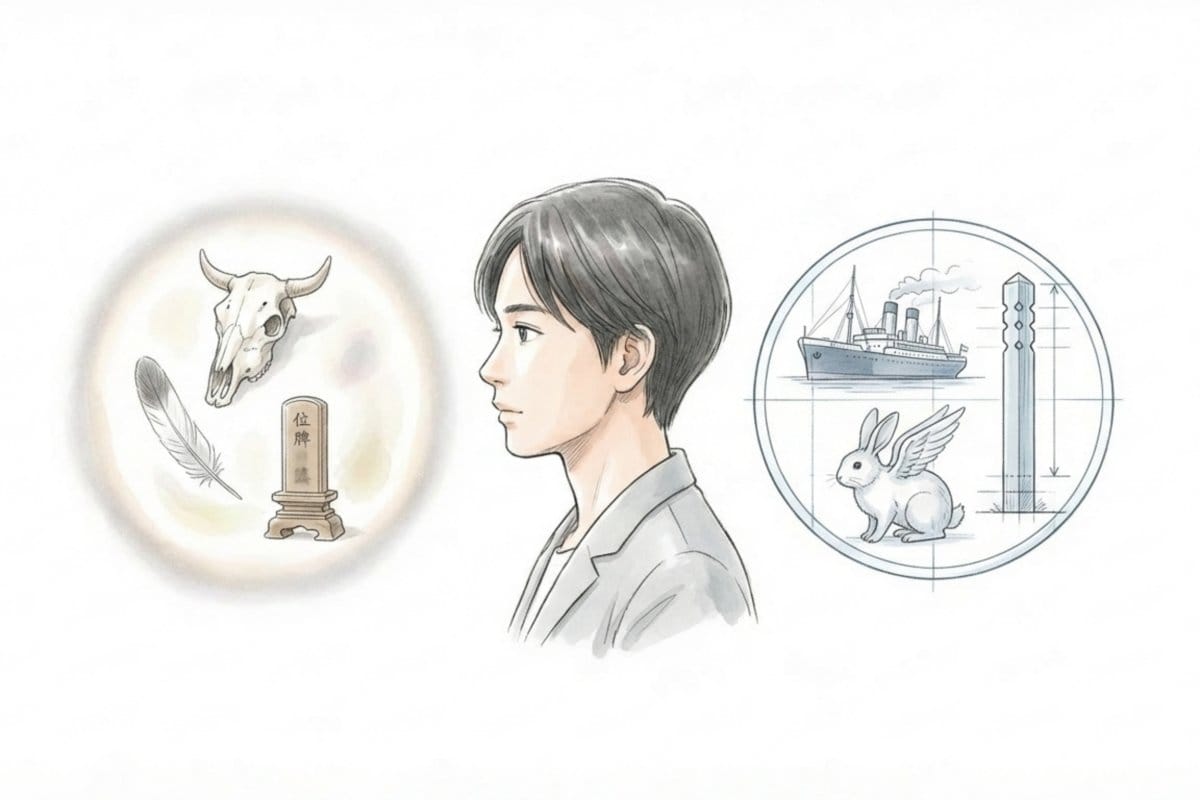

動物の数え方は死んだ後に残るものによって決まっているという、ある特攻隊員の遺書とされるエピソードが、SNSやブログを通じて静かな話題を呼ぶことがあります。

普段何気なく使っている助数詞に込められた深い意味や、そこに隠された日本人の死生観について、心を揺さぶられた方もいるかもしれません。

この記事では、多くの人の心を捉えて離さない感動的な物語の内容と、実際に言葉が生まれた歴史的な背景の両面から、日本語の奥深さを紐解いていきます。

- SNSなどで話題になる特攻隊員の遺書に書かれた数え方の逸話が分かります

- 牛や鳥の数え方がどのように定着したのか歴史的な事実関係を整理できます

- ウサギを「羽」と数える理由など食文化と関わる言葉の変遷を確認できます

- 感情的な物語と言語学的な事実を区別して理解するための視点が得られます

結論から言うと、「死んだ後に残るもので助数詞が決まる」という説明は、整合性のある物語として広まりやすい一方で、助数詞の成立理由を一つに決め打ちできるほど単純ではありません。助数詞は、時代の翻訳・流通・宗教観・慣用など複数の要因が重なって定着してきたと考えられます。

そのため、逸話は逸話として受け止めつつ、助数詞の歴史的背景は別の軸で確認すると、誤解が起きにくくなります。

感動を呼ぶ動物の数え方と死んだ後に残るものの逸話

まずは、ネットや口コミで広く語り継がれている、ある感動的なストーリーについてご紹介します。

この話は、私たちが普段使っている言葉の中に「生き方」への問いかけを見出すきっかけとして、多くの人に受け入れられています。

特攻隊の遺書として語られる物語

「動物の数え方 死んだ後に残るもの」というキーワードで検索されるこの逸話は、多くの場合、太平洋戦争末期の特攻隊員にまつわるエピソードとして紹介されます。

明日をも知れぬ身である21歳の若き特攻隊員が、出撃の前夜、後輩の兵士たちに向けて語りかけるという場面設定が一般的です。

死を目前にした極限状態の中で、彼は静かに、しかし力強く問いかけます。

「おい、お前たちは牛や馬をどう数えるか知っているか?」「鳥はどうだ?魚はどうだ?」と。

日常的な話題から始まるこの問いかけは、単なる雑学クイズではありません。

そこには、これから命を散らそうとしている若者が、残される者たちへ最後に伝えたい「魂のメッセージ」が込められていると解釈されています。

この物語構成が、読む人の感情を強く揺さぶる要因の一つといえるでしょう。

牛は頭蓋骨で鳥は羽が残るという定義

物語の中で、語り手である隊員は、動物の数え方について独自の、そして非常に説得力のある定義を展開します。

彼によれば、動物の数え方は「その動物が死んで、肉を食べられた後に何が残るか」に基づいているといいます。

- 牛や馬は、肉を食べ尽くされても、最後に頭(頭蓋骨)が大きく残る。だから「一頭、二頭」と数える。

- 鳥は、肉を食べられても、美しい羽が残る。だから「一羽、二羽」と数える。

- 魚は、身を食べられても、最後に尾びれが残る。だから「一尾、二尾」と数える。

この説明は、生物学的な分類というよりも、命が物質へと変わる過程に着目した、非常に情緒的な解釈といえます。

「なるほど、そうだったのか」と膝を打ちたくなるような整合性があり、日本語の美しさを再発見させてくれるロジックとして広まりました。

ただし、このロジックは「そう解釈すると納得しやすい」という性質のもので、助数詞の成立経緯を直接説明する一次資料が提示される形で広まったわけではない点は押さえておきたいところです。

人間は死して名前を残すという教訓

そして、この話の核心は動物の話で終わらない点にあります。

隊員は最後にこう問いかけます。

「では、人間はどう数える?『一名、二名』だろう」と。

牛や鳥が物理的な骨や羽を残すのに対し、人間は死んでも物理的な部位を誇る存在ではありません。

人間が死後に残すもの、それは「名前」であるというのです。

「一名」という数え方は、「名(名誉や生き様)」を残すべき存在だからこそ使われるのだと、彼は説きます。

「お前たちは、自分の名前に恥じない生き方をしているか?」という問いかけは、現代を生きる私たちにとっても重く響くメッセージといえるでしょう。

能力や地位ではなく、どう生きたかという精神性を問うこの結論が、多くの読者の涙を誘うポイントとなっています。

一方で、「一名」は現代日本語では「参加者・候補者・来客」など、特定の枠内で人数を数える言い方としても広く使われます。

逸話のように「死後に名前を残す」意味合いへ直結させるのは解釈の領域であり、用法自体はもっと実務的・中立的にも成立している点は切り分けて理解すると混乱が減ります。

虎は死して皮を残すことわざの影響

この感動的な逸話のベースになっていると考えられるのが、古くからあることわざです。

皆さんも「虎は死して皮を残す」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

鎌倉時代の説話集『十訓抄』などに見られる「虎は死して皮を留(とど)め、人は死して名を残す」という教訓が、この特攻隊員の物語の原型になっていると推測されます。

元々は中国の歴史書に由来するとされる言葉ですが、獣と人間を対比させ、人間にとっての名誉の重要性を説く構造は、現代の逸話と一致しています。

昔からある「虎は死して皮を残す」という教訓を、現代人に馴染み深い「助数詞(頭、羽、尾)」を使って再構成したのが、この特攻隊員の物語といえそうです。

古典的な教訓を、より身近な「数え方」という切り口でアレンジしたことで、現代人の心にも届きやすいメッセージとして生まれ変わったと捉えることもできます。

ことわざや古典表現の意味をもう少し広く知りたい方は、こちらも参考になります。

SNSで広まる逸話の作者と真偽

非常に完成度の高いこの物語ですが、実話か創作かという点については、慎重に考える必要があります。

現在までのところ、このエピソードが記された実在の遺書や、特定の人物が特定された一次資料は確認されていないことが多いようです。

多くのブログやSNSでは「作者不明」や「ネットで話題の話」として紹介されており、一種の「現代の民話(デジタル・フォークロア)」として機能している側面があります。

歴史的な事実かどうかという点では、後述するように言語学的な矛盾も指摘されています。

しかし、この物語が持つ「いかに生きるべきか」という問いかけの価値は、事実か創作かに関わらず、多くの人の心に真実として響いているといえるでしょう。

学術的な動物の数え方や死んだ後に残るものの真実

ここからは視点を変えて、言葉の歴史や食文化の観点から「数え方」のルーツを探ってみましょう。

物語のようなロマンチックな理由だけではない、生活の知恵や時代の変化が見えてきます。

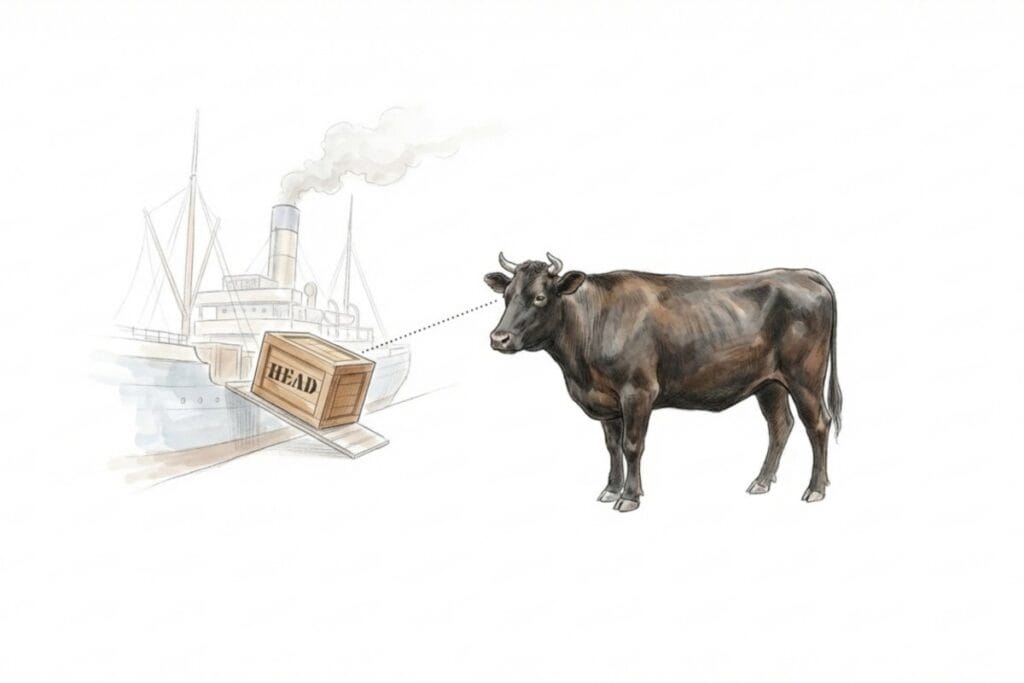

牛を頭と数えるのは明治時代の翻訳

現代では当たり前のように使っている「一頭、二頭」という数え方ですが、実はこれ、明治時代以降に広まった比較的新しい習慣であることをご存知でしょうか。

江戸時代以前、牛や馬は一般的に「一匹、二匹」と数えられていたことが、古い文献などから分かっています。

変化のきっかけは、明治維新による西洋文化の流入といわれています。

英語圏では、牧畜において牛を数える際に “head” (例:50 head of cattle)という表現を使う習慣がありました。

草むらから頭だけが見える様子や、個体を識別するために頭部を確認することから、英語では “head” で数えるようになったといわれています。

この “head” を直訳して「頭」という助数詞が生まれ、やがて動物園にいるような大型動物全般に使われるようになったと考えられています。

「死後に頭蓋骨が残るから」というよりは、翻訳文化の影響という側面が強いといえそうです。

ただし、「いつから・どこから」を一つの理由に固定しにくいのも助数詞の難しさです。

職業的な文脈(畜産、取引、記録)と日常語のズレ、地域差、書き言葉と話し言葉の差などが重なり、結果として「頭」が広く定着した可能性があります。

ウサギを羽と呼んだ食肉のタブー

ウサギを「一羽、二羽」と鳥のように数える理由については、日本の仏教文化と食への執念が関係しているという説が有名です。

かつての日本では、仏教の影響で四つ足の動物(牛、馬、犬など)を食べることが公に避けられていた時代が長くありました。

しかし、美味しいお肉を食べたいという人々の願いは切実です。

そこで、「ウサギは耳が大きくて鳥の羽のようだから、これは鳥の一種だ」という解釈(こじつけともいえます)をして、食肉としてのタブーを回避したという説が広く知られています。

また、「ウサギ(兎)」という名前が「鵜(ウ)」と「鷺(サギ)」という鳥の名前の組み合わせだから鳥の仲間だ、と言い張ったというユーモラスな説もあります。

いずれにしても、「羽」という数え方は、厳格なルールの中で楽しみを見出そうとした庶民の知恵の名残といえるかもしれません。

一方で、現代の教科書などでは、ウサギは基本的に「匹」で扱われる案内も見られます。

東京書籍「うさぎを数える際の助数詞は「羽(わ)」か、「匹(ひき)」かについて」

日常会話では「一匹」が無難で、「羽」は由来や言い回しとして知っておく位置づけだと捉えると、実用面でも迷いにくくなります。

助数詞の全体像をまとめて確認したい場合は、こちらも併せて読むと理解が整理しやすくなります。

魚は死後に商品化され数え方が変化

魚の数え方は、その魚がどのような「状態」にあるかによって、驚くほど細かく変化します。

これは日本人が魚を単なる生き物としてだけでなく、食材として非常に繊細に捉えてきた証拠ともいえます。

- 泳いでいる時

「一匹」と数えるのが一般的です。 - 釣り上げられた・水揚げされた時

マグロやカツオなどの形状から「一本」と数えることがあります。 - お店に並ぶ時(丸ごと)

ここで初めて「一尾(いちび)」が登場します。頭から尾まで揃っている「尾頭付き」の状態は、商品としての価値が高いことを意味します。 - 切り身になった時

「一丁(半身)」「一柵(刺身用ブロック)」「一才(一切れ)」と、加工の度合いによって呼び名が変わります。

物語にあった「尾が残るから一尾」という説も素敵ですが、実際には「尾まで完全についている商品価値のある状態」を指す言葉として、市場や流通の中で定着していった側面があると考えられます。

また、「尾」は丸のままの魚を数える場面で特に分かりやすく、同じ魚でも場面が変われば「匹」「本」「切れ」などへ自然に切り替わります。

助数詞は“正解が一つ”というより、状況説明としての役割が大きい点がポイントです。

遺骨を柱と数える日本人の霊魂観

最後に、私たち人間の数え方についても触れておきましょう。

生きているときは「一人、一名」ですが、亡くなった後、特に遺骨や位牌となった状態では「一柱(ひとはしら)」と数えることがあります。

これは日本の古来からの神道的な感覚に基づいています。

古事記などの神話では、神様を「一柱、二柱」と数えます。

亡くなった人を「柱」と数える背景には、死者は単なる物体になるのではなく、神様や祖霊に近い尊い存在になるという、日本特有の死生観が反映されているといえるでしょう。

また、遺体が発見された際などのニュースでは、事務的に「一体、二体」と数えられることもあります。

このように、対象を「魂のある存在」として見るか、「物理的な客体」として見るかによって、言葉を使い分ける繊細さが日本語にはあります。

ただし、「一柱」は日常のニュース表現というより、神道・祭祀や祖霊への敬意を含む文脈で現れやすい言い方です。

同じ「亡くなった人」を指していても、場面や媒体によって使われる助数詞は変わります。

動物の数え方と助数詞に関するよくある質問

- Q動物の数え方が「死んだ後に残るもの」で決まるのは本当ですか?

- A

その説明は、助数詞の成立を分かりやすく物語化した解釈として広まりやすい一方、歴史的な成立理由を一つに断定できる資料が示されているわけではありません。実際は翻訳・流通・慣用など複数要因が重なって定着したと考えられます。

- Qウサギは「一羽」と「一匹」のどちらが正しいですか?

- A

由来として「羽」と数える話は知られていますが、現代の実用では「匹」が基本として扱われる案内もあります。迷う場合は「一匹」が無難で、正確な扱いは用途(教材・業界・表現意図)に合わせて確認するのが安全です。

- Q「人間は一名、二名」と数えるのは“名前を残す”意味ですか?

- A

逸話ではそう解釈されますが、「一名」は実務上「参加者・候補者・来客」などを数える用法としても一般的です。意味づけは解釈の領域で、用法自体は中立に成立します。

- Q「一体」と「一柱」はどう使い分けますか?

- A

「一体」は客体として数える事務的表現で使われやすく、「一柱」は神道・祭祀や祖霊への敬意を含む文脈で現れやすい言い方です。厳密な線引きは一様ではないため、媒体や場面に合わせて使い分けられています。

動物の数え方と死んだ後に残るものの総括

「動物の数え方 死んだ後に残るもの」という検索から辿り着く逸話は、私たちに「名の残る生き方」を問う感動的なメッセージでした。

一方で、歴史を紐解くと、言葉の背景には西洋化の影響や、食文化の工夫、そして死者への敬意といった、先人たちのリアルな生活や思想が隠されていることが分かります。

特攻隊の逸話はあくまで「現代の寓話」として受け止め、言語学的な語源とは区別して理解することが大切です。

どちらか一つが正しいというわけではありません。

情緒的な物語も、歴史的な事実も、どちらも私たちが言葉に込めてきた「想い」の一つの形です。

ペットや動物たちと接する際、あるいは日々の暮らしの中で、こうした言葉の背景に少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。