誰もが知っている昔話ですが、改めて「桃太郎の動物はなぜこの3種類なのだろう」と疑問に思ったことはありませんか。

犬、猿、キジという組み合わせには、実は単なる偶然ではない深い理由や意味が隠されているといわれています。

由来を調べてみると、十二支や陰陽五行といった古代の思想が関わっていたり、なぜ羊やライオンではなかったのかという謎への答えが見えてきたりします。

この記事では、そんなお供の動物たちにまつわる背景を、初心者の方にも分かりやすく整理してお伝えします。

- 桃太郎のお供が犬・猿・キジである理由について、十二支や方位学の視点から解説します

- なぜ羊や鶏ではなく、キジなどが選ばれたのかという疑問への答えを探ります

- 吉備津彦命の伝説やきびだんごの意味など、物語の背景にある歴史的要素を紹介します

- 昔の伝承にはカニや臼が登場していたという、意外なバリエーションについても触れます

結論としては、「方位(鬼門・裏鬼門)と十二支の対応」を軸に説明される説が広く知られる一方で、地域伝承・物語の演出(役割分担)・後世の道徳的解釈などが重なって現在の形に落ち着いた、と捉えるのが中立的です。

1つの理由で断定できるというより、複数の説明が併存している点が、桃太郎の面白さでもあります。

桃太郎の動物に隠された理由と意味

まずは、最も有名で納得感のある説として知られる「十二支」と「方位」の関係から、お供たちが選ばれた理由を紐解いていきましょう。

十二支と鬼門封じの深い関係

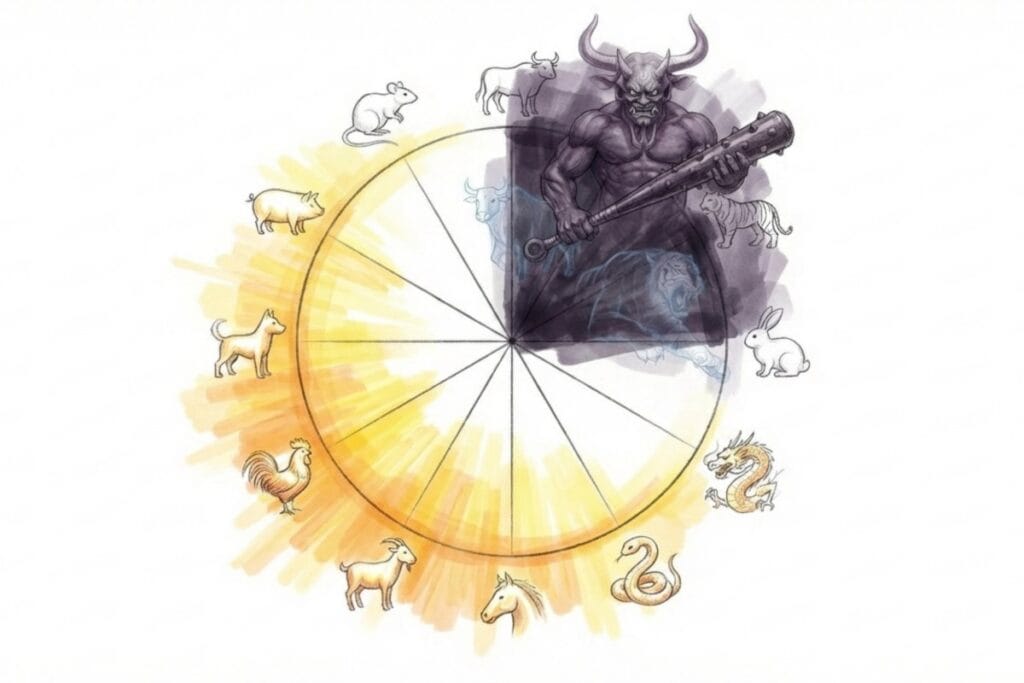

桃太郎の物語において、敵である「鬼」の姿を思い浮かべてみてください。

一般的に、頭には牛のような角が生え、腰には虎柄のパンツを履いている姿で描かれることが多いのではないでしょうか。

実はこのビジュアルには、十二支の方位学が深く関わっているという見方が広く知られています。

昔の方位の考え方では、北東の方角を「丑寅(うしとら)」と呼び、ここを邪気が出入りする不吉な方角、すなわち「鬼門」として忌み嫌う風習がありました。

牛(丑)の角を持ち、虎(寅)の要素を身につけた鬼のデザインは、まさにこの「丑寅」の方角からやってくる災厄を具現化したものだと解釈できそうです。

つまり桃太郎が戦う相手は、単なる猛獣や悪者というだけでなく、方角としての「鬼門」そのものを象徴している可能性があるのです。

このように考えると、物語全体が一種の「魔除け」や「厄払い」の儀式としての側面を持っていると捉えることもできます。

鬼門・裏鬼門の説明は資料によって表現の幅がありますが、北東(丑寅)を鬼門とし、対極側も忌む方角として扱う考え方自体は、陰陽道や方位に関する解説でも広く言及されています。

奈良文化財研究所『研究紀要(鬼門・裏鬼門に関する記述を含む)』

裏鬼門に位置する3匹の秘密

鬼が「北東(鬼門)」の象徴であるならば、それを倒すためには反対側の方角の力が必要になると考えられます。

方位盤において、北東の正反対(対極)に位置するのは南西から北西にかけての方角です。

これを「裏鬼門」と呼びます。

十二支を時計回りに並べたとき、この裏鬼門の方角には「申(サル)」「酉(トリ)」「戌(イヌ)」が位置しています。

このことから、桃太郎は鬼門に対抗するために、裏鬼門に位置する動物たちを味方につけたという説が、陰陽五行説に基づく解釈として非常に有名です。

- 申(サル)

鬼門に対抗する最初の守り - 酉(トリ)

キジにあたる鳥の象徴 - 戌(イヌ)

最後の守りを固める存在

この3匹を連れることは、鬼門(丑寅)を反対側から包囲し、封じ込めるための完璧な布陣を敷いていると読み解くことができるでしょう。

方位の説明では、裏鬼門を南西(未申)とする整理も多く、その周辺(南西〜西〜北西)に連なる干支を「鬼門の反対側を固める帯」として捉える説明も見られます。

申・酉・戌の3つはまさに西側に並ぶため、「反対側の守り」を強調した語りとして自然に接続しやすい、という見方もできます。

羊が家来から外された意外な理由

ここで鋭い視点をお持ちの方は、「裏鬼門の方角には『未(ヒツジ)』も含まれているはずでは?」と疑問に思うかもしれません。

確かに方角的には「未申(ひつじさる)」が裏鬼門の入口にあたります。

しかし、羊はお供には選ばれませんでした。

これにはいくつかの理由が推測されています。

一つは、視覚的な理由です。

羊には角がありますが、敵である鬼(牛)にも角があります。

もし羊がお供に加わると、ビジュアル的に敵と味方の区別がつきにくくなる恐れがあったのではないか、といわれています。

また、羊は比較的温厚なイメージが強く、鬼退治という激しい戦闘には不向きだと考えられた可能性もあります。

さらに、五行説において「金」の気(殺傷力や武力)を持つとされる酉や戌を優先し、申・酉・戌という連続した3つの干支を選ぶことで、より強力なチーム編成を意図したという見方もできるでしょう。

五行の配当は体系(十干・十二支の扱い方)によって説明のされ方に差があり、申・酉を「金」、戌を「土」とする整理も一般的です。

いずれにせよ、「方位上の並び」や「役割分担の分かりやすさ」を優先した結果として、申・酉・戌が選ばれたとする読み方が紹介されることがあります。

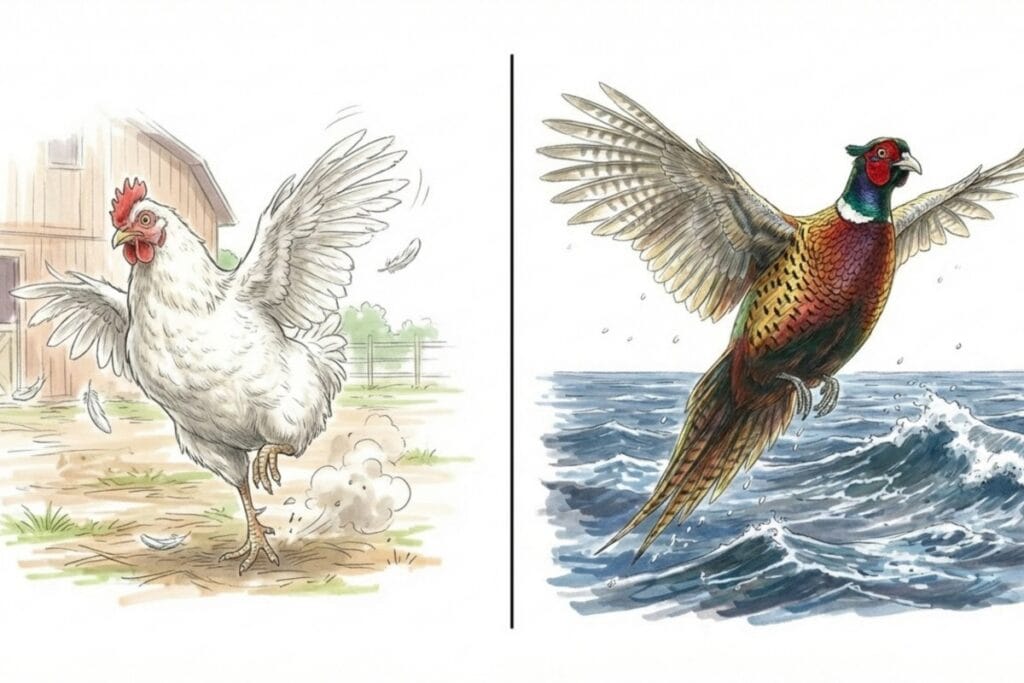

鶏ではなくキジが選ばれたワケ

十二支の「酉(トリ)」は、漢字の意味としては一般的に鶏(ニワトリ)を指すことが多いとされます。

しかし、桃太郎のお供は明確に「キジ」です。

なぜニワトリではなかったのでしょうか。

ここには、キジという鳥が持つ能力や、日本における特別な地位が関係していると考えられます。

まず、ニワトリは飛ぶ力が弱く、海を渡って鬼ヶ島へ向かったり、空から偵察したりするには不向きだといえそうです。

一方、キジは力強く飛ぶことができ、上空からの攻撃や偵察といった戦術的な役割を期待できます。

また、キジは古くから日本の固有種として親しまれ、神話においては神の使いとして描かれることもありました。

「勇気」や「母性愛」の象徴とされることもあり、神の子のような存在である桃太郎のお供として、より格調高い鳥が選ばれたと解釈することもできます。

キジは行政資料でも「日本の国鳥として有名」と説明されることがあり、身近な鳥として認識されてきた背景も読み取りやすいです。

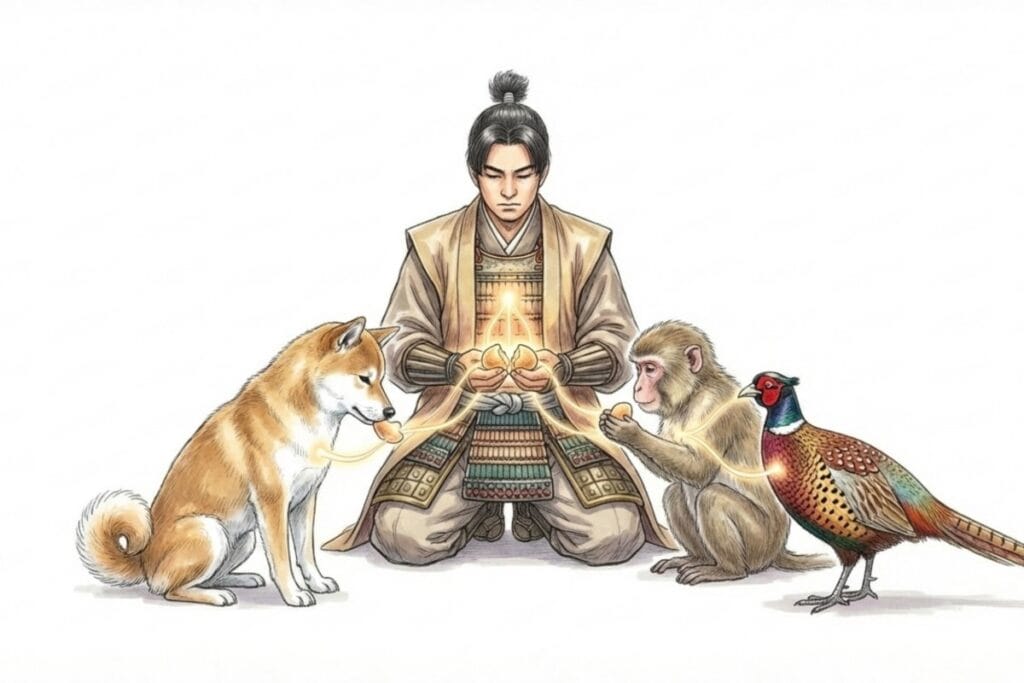

3匹が象徴する智仁勇の教え

時代が進み、桃太郎が子供たちの教育に使われるようになると、お供の動物たちには儒教的な道徳観、いわゆる「三徳」が当てはめられるようになりました。

それぞれが次のような徳目を象徴していると説明されることがあります。

- 猿(智)

知恵や状況判断力。力任せではなく、工夫して問題を解決する賢さ。 - 犬(仁)

忠誠心や仁愛。「犬は三日飼えば恩を忘れない」といわれるような、主人に尽くす心。 - キジ(勇)

勇気。巣が燃えても卵を守ろうとする習性から、自己犠牲を伴う真の勇気。

桃太郎はこれらを束ねるリーダーとして描かれ、この物語を通して「智・仁・勇」をバランスよく育むことの大切さを説いているとも読み取れます。

この「智・仁・勇」の読み方は、物語の原型に必ず最初から組み込まれていたと断定できるものではなく、後世の教育・道徳の文脈で意味づけが強まった、と捉えるのが自然です。

桃太郎の動物に関する歴史と変遷

ここからは、神話や民俗学の視点から、動物たちのモデルとなった存在や、時代とともに変化してきた役割について見ていきましょう。

モデルとなった実在の家来たち

桃太郎伝説のモデルとして有力視されているものの一つに、吉備津彦命(きびつひこのみこと)による吉備国平定の物語があります。

岡山県に伝わるこの伝承では、吉備津彦命が悪者である「温羅(うら)」を倒したとされています。

この史実とされる物語において、吉備津彦命には3人の頼れる副将がいました。

- 犬飼健(いぬかいたける):犬飼部の長

- 楽々森彦(ささもりひこ):猿女君と関連があるともされる豪族

- 留玉臣(とめたおみ):鳥飼部の長

彼らはそれぞれ犬、猿、鳥に関わる職能集団や部族を率いていたとされ、この3人の家来が、後世の物語の中で「犬・猿・キジ」という動物の姿にデフォルメされて伝わったという説があります。

つまり、お供の動物たちは単なるファンタジーではなく、かつて実在した協力者たちのメタファーである可能性が高いのです。

吉備津彦命と温羅の関係は、現地の遺跡・信仰・伝承と結びつけて紹介されることが多く、桃太郎伝説の原型とされる説明も見られます。

文化庁『日本遺産ポータルサイト「『桃太郎伝説』の生まれたまち おかやま」』

きびだんごが持つ契約と報酬の意味

動物たちを仲間にする際の重要アイテム「きびだんご」にも、興味深い背景があります。

原料である「黍(きび)」は、かつては邪気を払う力を持つ神聖な穀物とされ、栄養価も高いため、兵糧(エネルギー源)として理にかなっていたといえます。

また、物語の中できびだんごを分け与える行為は、単なる餌付けではなく、「御恩と奉公」という主従関係の契約を意味していると解釈されることが多いです。

命がけの戦い(奉公)に対して、霊力のある貴重な食料(御恩)を与えることで、正式な契約を結んだという見方です。

ちなみに、現在のお土産としての「吉備団子」は、明治時代以降にこの物語と関連付けて広められたものだといわれており、物語と地域振興がうまく結びついた例といえるでしょう。

「きび」の解釈には、「黍(穀物)」と「吉備(地名)」を結びつける説明が並存しており、土地の物語化と土産文化が相互に強化された、と見ることもできます。

昔はカニや石臼もお供だった?

私たちがよく知る「犬・猿・キジ」の構成が定着したのは、江戸時代中期から明治にかけてだといわれています。

それ以前の古い草双紙や地方の伝承を調べてみると、全く異なるメンバーがお供をしているバージョンが存在しました。

地域によっては、カニ、石臼、ハチ、栗、牛の糞などが家来として登場することがあったようです。

これらは「サルカニ合戦」の登場キャラクターと似ており、鬼の屋敷に忍び込んでそれぞれの特技(滑らせる、刺す、押し潰すなど)で攻撃するという、コミカルでトリッキーな活躍を見せていたと伝えられています。

明治時代になり、教科書などを通じて物語が標準化される過程で、より統率の取れた「犬・猿・キジ」のバージョンが採用され、現在の形に落ち着いたと考えられます。

この「標準化」は、教育用の物語として分かりやすい構成が選ばれやすい、という事情とも相性がよいです。

登場人物(登場動物)が増えるほど地域色は豊かになりますが、筋の理解は難しくなるため、定番の3匹に収れんしたと捉える説明もあります。

現代ビジネスに通じるチーム論

現代では、この桃太郎のチーム編成がビジネスや組織論の文脈で語られることも増えています。

犬(実行力・突破力)、猿(知力・技術力)、キジ(情報収集力・俯瞰力)という異なる強みを持つメンバーを集め、適材適所で活躍させる様子は、ダイバーシティ(多様性)経営のモデルケースとして捉えることができます。

本来、犬と猿は「犬猿の仲」といわれるほど相性が悪いとされる関係です。

しかし、桃太郎というリーダーが「鬼退治」という明確なビジョン(目的)を示し、きびだんごという適切なインセンティブ(報酬)を与えることで、彼らを一つのチームとして機能させています。

この読み方は現代的な解釈ですが、「違いがあるメンバーを目的で束ねる」という構図は、昔話の学びとしても取り入れやすい視点です。

よくある質問:桃太郎のお供(犬・猿・キジ)

- Q犬・猿・キジの「順番」には意味がありますか?

- A

作品や語り手によって順序は揺れます。役割(先導・機転・偵察など)を重ねて意味づけされることはありますが、順番自体を一つの根拠として断定するのは慎重でよいでしょう。

- Q裏鬼門は「未申」なのに、なぜ申・酉・戌なのですか?

- A

裏鬼門を未申(南西)とする整理はよく見られます。その周辺(南西〜西〜北西)をまとめて「鬼門の反対側」と捉え、申・酉・戌を守りの帯として説明する語りがあります。

- Q鬼ヶ島は実在の島なのですか?

- A

特定の場所に比定する説は各地にありますが、決定的に一つに定まっているわけではありません。物語上の舞台装置として理解するのが基本です。

- Qきびだんごは本当に「黍(きび)」が原料ですか?

- A

黍(穀物)とする説明と、吉備(地名)との結びつきを重視する説明が併存します。材料や由来は商品・地域で異なることがあるため、正確な情報は各メーカーや公式説明で確認してください。

桃太郎の動物の謎を読み解くまとめ

ここまで見てきたように、桃太郎のお供には、単なる物語の彩り以上の深い意味が込められているといえそうです。

- 陰陽道の影響

鬼門(牛・虎)に対抗する裏鬼門(申・酉・戌)という配置がベースになっている説が有力です。 - 現実的な選択

羊の角は鬼と被るため避けられ、飛べない鶏の代わりにキジが選ばれたと考えられます。 - 歴史的背景

実在した家来や職能集団がモデルになっている可能性があります。 - 多様な解釈

時代によっては臼やカニがお供だったこともあり、現代では理想的なチーム編成の例としても学べます。

次にこの昔話に触れるときは、「なぜこの動物なんだろう?」という視点を持ってみると、日本人が古くから大切にしてきた願いや知恵を、より深く感じることができるかもしれません。