最近、街中で「野良猫を見なくなった」と感じることはありませんか。

かつては日常の風景の一部だった野良猫たちの姿が減っているのには、いくつかの明確な理由があります。

この記事では、野良猫が減った理由をテーマに、日本の野良猫の数の推移をグラフを交えて解説します。

また、野良猫がいなくなる理由は何か、野良猫はどのくらいでいなくなるのかという疑問から、なぜ猫は殺処分が多いのか、野良猫が短命な理由は何か、といった根深い野良猫問題にも焦点を当てます。

さらに、野良猫はなぜ駆除できないのかという法的な背景や、野良猫が生き残る確率、飼い猫が帰って来ない理由との関連性まで掘り下げていきます。

この長年にわたる社会問題は、野良猫の減少によって新たな局面を迎えており、例えばネズミの増加といった予期せぬ影響も指摘されています。

本記事を通じて、この問題の全体像を深く理解していきましょう。

- 野良猫が減少している具体的な理由と背景

- TNR活動や地域猫活動がもたらす効果

- 殺処分や害獣問題など、野良猫を取り巻く社会的な課題

- 野良猫問題の今後の展望と私たちにできること

野良猫が減った理由は?活動と現状を解説

- 最近、街で野良猫を見なくなった背景

- 数・推移グラフで見る日本の野良猫の数

- 野良猫がいなくなる理由はTNR活動

- 野良猫はどのくらいでいなくなるのか?

- 野良猫が短命な理由と生き残る確率

最近、街で野良猫を見なくなった背景

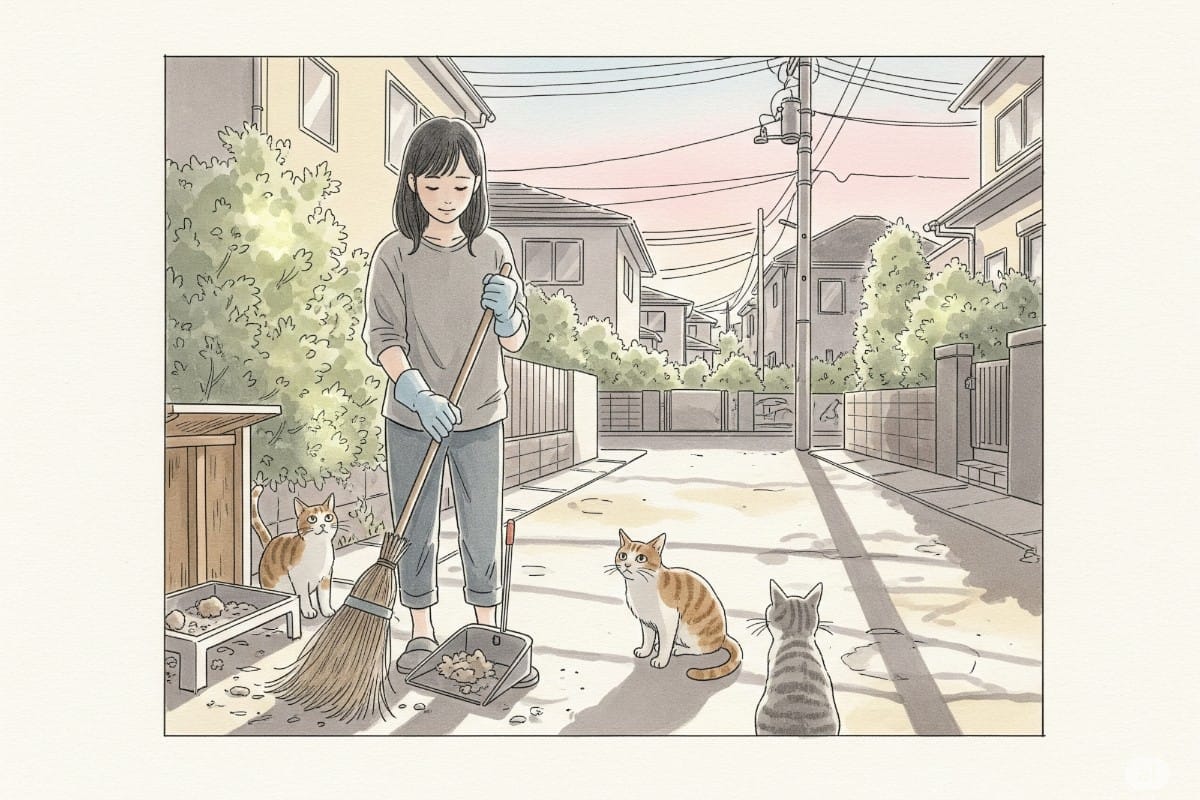

街中で野良猫の姿を見かける機会が減ったと感じる背景には、社会全体の意識の変化と、それに伴う具体的な活動の広がりがあります。

主な要因は、不幸な猫をこれ以上増やさないための取り組みが、全国の自治体やボランティア団体の間で着実に進められているためです。

言ってしまえば、野良猫が自然に減ったわけではなく、多くの人々の努力によってその数がコントロールされるようになった、と考えるのが実態に近いでしょう。

特に大きな影響を与えているのが、後述する「TNR活動」や「地域猫活動」です。

これらの活動は、野良猫の繁殖を抑制し、一代限りの命を地域で見守るという考え方に基づいています。

また、動物愛護管理法の改正により、ペットに対する飼い主の責任がより厳しく問われるようになったことも無関係ではありません。

飼い猫の遺棄を防ぎ、室内飼育を徹底する意識が広まった結果、新たに野良猫となる猫の数が減少したことも、街から野良猫が減った一因と考えられます。

このように、野良猫の減少は、法整備、市民活動、そして飼い主一人ひとりの意識向上が組み合わさって生まれた結果なのです。

数・推移グラフで見る日本の野良猫の数

日本全国における野良猫の正確な数を把握することは非常に困難ですが、その増減の傾向は、環境省が公表している「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」から読み取ることができます。

このデータは、保健所や動物愛護センターに収容された猫の数を示すもので、野良猫問題の深刻さを測る一つの指標となります。

近年のデータを見ると、全国の自治体で引き取られる猫の数は、明らかに減少傾向にあります。

特に、殺処分される猫の数は大きく減っており、これはTNR活動の普及や譲渡活動の推進が効果を上げている証拠と言えるでしょう。

しかし、依然として犬と比較すると猫の殺処分数は多く、問題が解決したわけではありません。以下の表は、犬と猫の殺処分数の推移を比較したものです。

| 年度 | 犬の殺処分数 | 猫の殺処分数 |

|---|---|---|

| 平成24年度 | 28,570 | 134,251 |

| 平成29年度 | 8,362 | 34,854 |

| 令和4年度 | 2,434 | 11,906 |

| 令和5年度 | 2,118 | 9,017 |

この表からも分かる通り、猫の殺処分数はこの約10年で10分の1以下にまで激減しています。ただ、それでも最新の令和5年度時点で犬の約4.3倍もの猫が殺処分されている現実は、重く受け止める必要があります。

このため、グラフや数値が示す改善傾向に安堵するのではなく、その背景にある課題に目を向け続けることが大切です。

参考 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省)

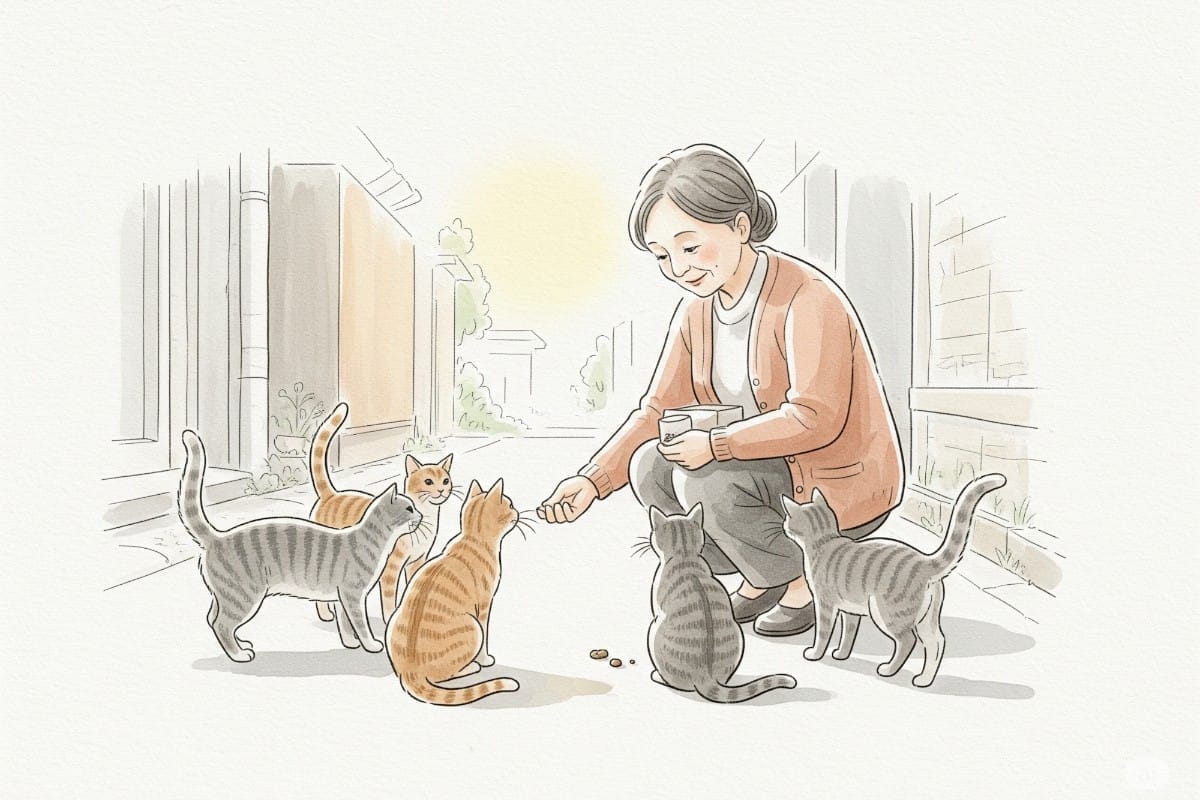

野良猫がいなくなる理由はTNR活動

野良猫がいなくなる、あるいは減少している最も大きな理由は「TNR活動」の普及です。

TNRとは、Trap(トラップ:捕獲)、Neuter(ニューター:不妊・去勢手術)、Return(リターン:元の場所に戻す)の頭文字を取った言葉で、野良猫の数を人道的かつ効果的に管理するための世界的な手法です。

この活動の具体的な流れは以下の通りです。

- Trap(捕獲)

地域に生息する野良猫を、猫に負担の少ない捕獲器を使って安全に捕獲します。 - Neuter(不妊・去勢手術)

協力してくれる動物病院で、獣医師が不妊・去勢手術を施します。この際、手術済みであることが一目で分かるように、耳の先をV字にカット(さくら耳やVカットと呼ばれます)することが一般的です。 - Return(元の場所に戻す)

手術を終えた猫が麻酔から覚め、体力が回復したら、元々暮らしていた縄張りに戻します。TNR活動の最大の目的は、これ以上不幸な子猫が生まれるのを防ぐことにあります。一度手術を受けた猫は二度と繁殖することがないため、その地域にいる猫の数は一代限りとなり、自然に減少していきます。この方法は、ただ猫を駆除するのではなく、今いる猫たちの命は尊重しつつ、長期的な視点で数をコントロールする考え方に基づいています。

地域住民やボランティア、行政が協力してこの活動を進めることで、野良猫に関するトラブルを減らしながら、問題の根本的な解決を目指せるのです。

野良猫はどのくらいでいなくなるのか?

「TNR活動などを進めた場合、野良猫はどのくらいでいなくなるのか」という疑問は、活動に取り組む地域にとって関心の高い点です。

これに対する明確な答えはありませんが、猫の寿命と活動の徹底度に大きく左右されると考えられます。

野良猫の平均寿命は、一般的に3年から5年程度と言われています。

室内で飼われている猫の平均寿命が15年前後であることと比較すると、非常に短いことが分かります。

このため、ある地域で徹底したTNR活動が行われ、新たな猫の流入や捨て猫がなくなったと仮定すれば、理論上は5年ほどでその地域の野良猫の数は大きく減少する可能性があります。

しかし、これはあくまで理想的なケースです。

実際には、以下のような要因によって、野良猫がいなくなるまでの期間は大きく変動します。

- TNRの実施率

地域の全ての野良猫(特にメス猫)に手術を施せているかが鍵となります。一匹でも手術漏れのメス猫がいると、そこから再び数が増えてしまう可能性があります。 - 新たな猫の流入

近隣地域から未手術の猫が移動してきたり、心ない人が猫を捨てに来たりすると、問題は振り出しに戻ってしまいます。 - 地域の協力体制

地域住民全体が問題意識を共有し、無責任な餌やりをやめ、活動に協力する体制が整っているかどうかも、期間を左右する大切な要素です。

したがって、「何年でいなくなる」と断定することはできません。

むしろ、TNRは一度行えば終わりというものではなく、地域環境を維持するために継続していく必要がある活動だと理解することが求められます。

野良猫が短命な理由と生き残る確率

前述の通り、野良猫の寿命は非常に短く、その背景には過酷な生活環境があります。

野良猫が短命である主な理由は、交通事故、感染症、栄養失調、そして他の動物との争いなど、常に多くの危険にさらされているためです。

特に、生まれたばかりの子猫が野良猫として生き残る確率は極めて低いと言われています。

一説には、生後半年まで生きられる子猫は半分にも満たないとされ、多くはカラスなどの天敵に襲われたり、寒さや飢え、猫風邪などの病気で命を落としたりします。

室内で暮らす猫であれば、飼い主が食事や健康を管理し、危険から守ってくれます。

しかし、野良猫にはそうした保護が一切ありません。

雨風をしのげる安全な寝床を見つけることさえ困難で、日々の食事を確保するためにはゴミを漁ったり、危険を冒して道路を横断したりする必要があります。

また、猫同士の縄張り争いや、繁殖期のオス同士の激しいケンカによって大怪我を負うことも珍しくありません。

怪我をしても治療を受けることはできず、傷口から細菌が入って病気が悪化し、死に至るケースも多いのです。

このように、野良猫の生活は、私たちが想像する以上に危険と隣り合わせです。

野良猫を減らすための活動は、人間のためだけでなく、このような過酷な環境で生きる猫たちをこれ以上増やさないという、動物福祉の観点からも非常に大切な取り組みなのです。

野良猫が減った理由と残された社会問題

- なぜ猫の殺処分が多い?野良猫問題の本質

- 野良猫が引き起こす社会問題とネズミの増加

- なぜ法律で野良猫は駆除できないのか

- 飼い猫が帰って来ない理由との関連性

- 総括:野良猫が減った理由と今後の課題

なぜ猫の殺処分が多い?野良猫問題の本質

野良猫の引き取り数が減少傾向にある一方で、なぜ今なお犬よりも猫の殺処分数が多いのでしょうか。

この問題の本質は、猫の繁殖力の高さと、野外での個体管理の難しさにあります。

第一に、猫は非常に繁殖力が強い動物です。

メス猫は早ければ生後5~6ヵ月で妊娠可能となり、1年に2~4回の出産を繰り返します。

1回の出産で4~6頭の子猫を産むため、1頭のメス猫からネズミ算式に数が増えていく可能性があります。

このため、一部の地域でTNR活動を行っても、未手術の猫が残っていれば、すぐに元の数に戻ってしまうのです。

第二に、犬と違って猫には狂犬病予防法のような登録や管理を義務付ける強力な法律がありません。

犬は飼い主の登録や狂犬病ワクチンの接種が義務付けられており、放し飼いが禁止されているため、野犬はほとんど存在しません。

一方、猫は屋外で生活していても直接的な法的規制が及びにくく、結果として飼い主のいない猫が増えやすい環境にあります。

さらに、保健所に持ち込まれる猫の多くが、生まれたばかりで自力で生きられない子猫であることも、殺処分数を押し上げる一因です。

哺乳や排泄の補助が必要な子猫を24時間体制で世話するには、施設の人員だけでは限界があり、ミルクボランティアなどの協力が得られない場合、多くが命を落とすか、やむを得ず殺処分の対象となってしまいます。

このように、高い繁殖力、法的な管理の難しさ、そして幼齢個体の保護の困難さが複合的に絡み合い、猫の殺処分が減りにくい構造的な問題を生み出しているのです。

野良猫が引き起こす社会問題とネズミの増加

野良猫は、その存在自体がさまざまな社会問題を引き起こすことがあります。

多くの自治体に寄せられる苦情は、糞尿による悪臭や衛生問題、発情期の鳴き声による騒音、ゴミ集積所を荒らすといった内容が中心です。

これらは地域住民の生活環境に直接的な影響を与え、猫が好きな人と嫌いな人との間で感情的な対立を生む原因ともなります。

しかし、一方で野良猫が減少することによって、新たな問題が浮上する可能性も指摘されています。

それが、ネズミをはじめとする害獣の増加です。

本来、猫は優れた捕食者であり、地域の生態系の中でネズミなどを捕食する役割を担ってきました。

野良猫が地域の「番人」としてネズミの数を自然に抑制していた側面は否定できません。

このため、TNR活動などによって野良猫の数が急激に減少した地域では、天敵がいなくなったネズミが繁殖し、飲食店や家屋に侵入して食料を汚染したり、配線をかじって火災の原因になったりするなどの被害が報告されるケースがあります。

もちろん、これは野良猫を放置して良い理由にはなりません。

野良猫による社会問題と、野良猫がいなくなることによる害獣問題は、どちらも人間社会が向き合うべき課題です。

理想的なのは、地域猫活動などを通じて猫の数を適切に管理しつつ、別途、清掃活動の徹底や防鼠対策など、街全体の衛生管理を強化していくことです。

単純に猫を「減らす」だけでなく、猫がいなくなった後の環境変化まで見据えた、総合的なまちづくりが求められます。

なぜ法律で野良猫は駆除できないのか

「野良猫が問題なら、駆除すればよいのでは」という意見を持つ人もいるかもしれません。

しかし、現在の日本の法律では、たとえ飼い主のいない野良猫であっても、むやみに傷つけたり殺したりすることは固く禁じられています。

その根拠となるのが「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」です。

この法律では、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられると定められています。

そして、この「愛護動物」には、飼い主の有無にかかわらず、全ての犬や猫が含まれます。

つまり、野良猫は法律上「所有者のいない愛護動物」と位置づけられており、カラスやネズミといった「害獣」とは全く異なる法的な扱いを受けるのです。

自治体が野良猫に関する苦情を受けた場合でも、この法律があるため、直接的な駆除という手段を取ることはできません。

自治体ができるのは、住民からの引き取り依頼に応じて猫を収容することや、繁殖を防ぐためのTNR活動を支援することに限られます。

平成25年の法改正では、自治体が「相当の事由がない」と判断した場合、飼い主からの安易な引き取り依頼を拒否できるようにもなりました。

これは、命を軽んじる行為を防ぎ、飼い主責任を徹底させるための重要な変更点です。

このように、法律は野良猫の命を保護する立場を取っています。

したがって、野良猫問題を解決するためには、法に触れる駆除という方法ではなく、TNR活動や地域住民の理解といった、人道的で合法的なアプローチを地道に進めていく以外に道はないのです。

飼い猫が帰って来ない理由との関連性

野良猫問題と一見無関係に思える「飼い猫が帰って来ない」という悩みも、実は深く関連している場合があります。

外に出る習慣のある飼い猫が帰宅しなくなる理由はさまざまですが、その中には野良猫の世界の厳しさが直接関係するケースが少なくありません。

主な理由としては、以下のようなものが考えられます。

- 交通事故

野良猫と同様に、外を自由に歩き回る飼い猫も交通事故に遭うリスクは常にあります。 - 他の猫との縄張り争い

特に未去勢のオス猫は、地域の野良猫と縄張りを巡って激しく争い、大怪我を負ったり、追い出されてしまったりすることがあります。 - 病気や感染症

外には、猫風邪や猫エイズ(FIV)、猫白血病(FeLV)など、猫同士でうつるさまざまな感染症が存在します。野良猫との接触によってこれらの病気に感染し、衰弱して帰れなくなることも考えられます。 - 迷子

好奇心から遠くまで出かけた結果、自分の家に帰る道が分からなくなってしまうケースです。特に引っ越した直後などは注意が必要です。

ここで重要なのは、これらのリスクの多くが、野良猫が過密に存在する環境ではより高まるという点です。

野良猫が多い地域ほど、縄張り争いは激しくなり、感染症も蔓延しやすくなります。

このため、飼い猫の安全を守る最善の方法は、完全室内飼育を徹底することです。

外に出さない限り、上記のようなリスクのほとんどを回避できます。

野良猫を減らすための社会的な取り組みと、自分の愛猫を危険から守るための個人的な努力は、根底でつながっていると言えるでしょう。

総括:野良猫が減った理由と今後の課題

この記事では、野良猫が減った理由とその背景にある社会問題について、多角的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を箇条書きでまとめます。

- 野良猫が減った最大の理由はTNR活動の普及

- 地域住民が主体となる地域猫活動も大きな役割を果たしている

- 動物愛護管理法の改正で飼い主の責任が強化された

- 完全室内飼育の推奨も野良猫の発生を抑制している

- 保健所での猫の引き取り数や殺処分数は大きく減少した

- しかし犬と比較すると猫の殺処分数は依然として多い

- 殺処分が多い背景には猫の高い繁殖力がある

- 生まれたばかりの子猫の保護が難しいことも一因

- 野良猫は法律上「愛護動物」であり駆除はできない

- 野良猫の平均寿命は3~5年と非常に短い

- 交通事故や感染症が野良猫の命を脅かしている

- 子猫が成猫まで生き残る確率は極めて低い

- 野良猫の減少によりネズミなどの害獣が増える可能性が指摘されている

- 野良猫問題の解決には住民、ボランティア、行政の連携が不可欠

- 不幸な猫を増やさないために私たち一人ひとりの意識が求められる