大切なペットを見送ったあと、深い悲しみの中でふと日常の行事や習慣について迷うことがあります。

特に毎年の初詣や厄払い、あるいは日々の参拝に関して、ペットの喪中にある自分たちが神社を訪れてもよいのかという疑問は、多くの飼い主さんが抱える悩みではないでしょうか。

私自身も愛猫を見送った際、神様の場所へ足を運ぶことにためらいを感じた経験があります。

一般的に人間の場合と同様に忌中や喪中の期間を設けるべきなのか、それとも動物の場合は異なる考え方をするのか、明確な決まりが分からず不安になるものです。

この記事では、神道や仏教における考え方や現代の神社での対応傾向を整理し、飼い主さんが心安らかに過ごすための判断材料となる情報をまとめました。

無理のない範囲で、ご自身の気持ちに寄り添った答えを見つける手助けになれば幸いです。

- 忌中と喪中の違いやペットに適用される期間の目安

- 神社への参拝を控えるべきタイミングと再開の判断基準

- 初詣や厄払いなど具体的な行事におけるマナーと注意点

- 迷った際の代替案や心の整理をつけるための考え方

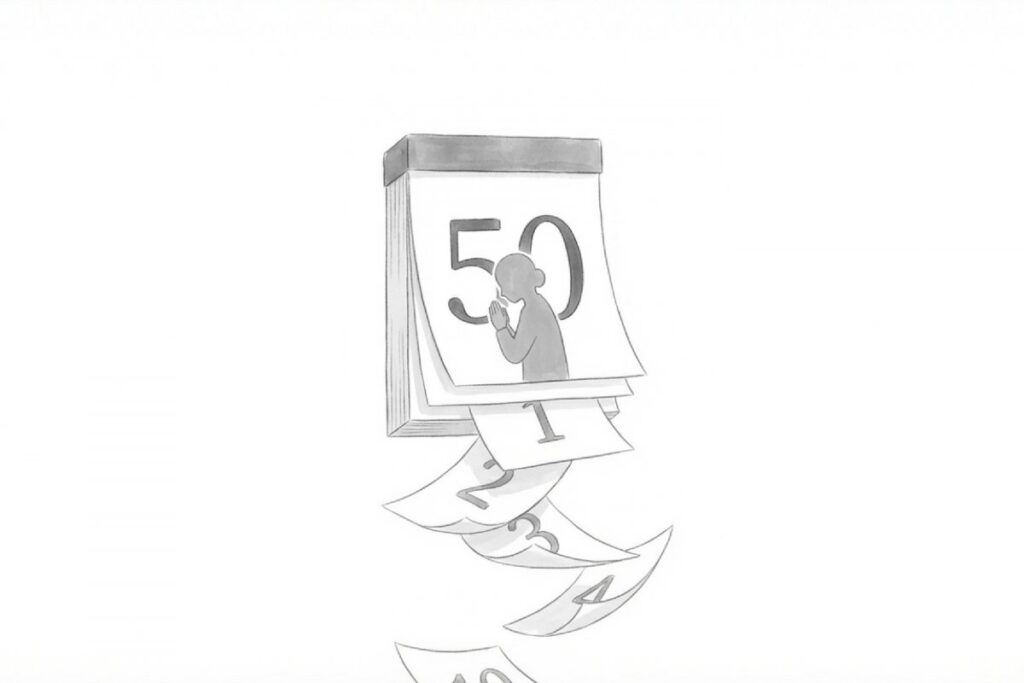

結論から言うと、「忌中(目安として約50日)」の間は参拝を控え、忌明け後は喪中であっても参拝できるという整理が、迷いを最短で減らしやすい考え方です。

神社や地域の考え方には幅があるため、どうしても不安が残るときは、お寺への参拝や自宅で静かに手を合わせる方法も含めて選ぶと気持ちが楽になる場合があります。

ペットの喪中における神社参拝の判断基準

ペットを亡くした直後の混乱の中で、まず整理しておきたいのが「いつから神社に行っていいのか」という期間の問題です。

ここでは、人間の場合の慣習を参考にしながら、ペットの場合にどのように考えればよいのか、その目安となる基準について解説します。

忌中と喪中の違いとペットへの適用

まず、私たちが普段何気なく使っている「喪中(もちゅう)」と「忌中(きちゅう)」という言葉ですが、これらは本来異なる意味と期間を持つとされています。

この違いを理解することで、神社の鳥居をくぐってよい時期の判断がしやすくなります。

「忌中」とは、故人が亡くなった直後の、死の穢れ(けがれ)を避けるために慎む期間を指すのが一般的です。

神道では最大50日、仏教では49日とされることが多いです。

この期間は、お祝い事への出席や神社への参拝を控えるのが通例といえます。

一方、「喪中」は忌中を含んだより長い期間(一般的には1年間)を指し、故人を偲びながら徐々に悲しみを乗り越え、日常に戻っていく期間と捉えられます。

重要なのは、喪中の期間中であっても、忌明け(忌中が終わった後)であれば、神社への参拝自体は禁じられていないという考え方が現代では一般的であるという点です。

ペットの場合、公式な「服忌令」のような規定は存在しないため、飼い主さんが独自に期間を決めることになりますが、基本的にはこの人間の慣習をベースに考えると心の整理がつきやすいかもしれません。

人間の場合に限って言えば、近親者が亡くなった際の「忌」や「服」を行政文書として扱っていた時代の記録も残っています。

※現代の生活でそのまま適用するという意味ではなく、歴史的な背景として参照される位置づけです

国立公文書館デジタルアーカイブ『公文録・明治七年・第二百八十九巻・明治七年七月・着発忌服(着発・忌服)』

ここまでを、迷いに直結するポイントだけに絞ってまとめます。

| 区分 | 期間の目安(一般) | 位置づけ | 神社参拝の考え方(一般) |

|---|---|---|---|

| 忌中 | 約49日(仏教)/約50日(神道) | 亡くなった直後、慎む期間 | 参拝を控えるとされることが多い |

| 喪中 | 忌中を含む約1年 | 故人(ペット)を偲ぶ期間 | 忌明け後は参拝できるとされることが多い |

参拝を控える期間は49日か50日か

では、具体的に何日間を参拝を控える期間(忌中)とすればよいのでしょうか。

インターネット上で検索すると「30日」「49日」「50日」などさまざまな数字が出てきますが、どれが正解という明確な決まりはありません。

仏教的な背景を持つ「49日(四十九日)」を目安にする方もいれば、神道の「50日(五十日祭)」を目安にする方もいます。

また、祖父母の忌引期間などに準じて30日程度とするケースもあるようです。

神道側の考え方としては、神社本庁の解説で「慣例がなければ五十日祭までを『忌』、一年祭(1周忌)までを『服』とするのが一般的」とされ、50日を過ぎれば原則として参拝や家庭でのおまつりを再開して差し支えない、という整理が示されています。

期間の長さよりも、「飼い主さんの気持ちが落ち着いたかどうか」を重視する考え方が広まっています。形式的な日数に縛られすぎず、ご自身の心の回復に合わせて判断することをおすすめします。

供養の期間や心の持ち方については、以下の記事もあわせてご覧ください。

神道の穢れとペットの死に対する考え方

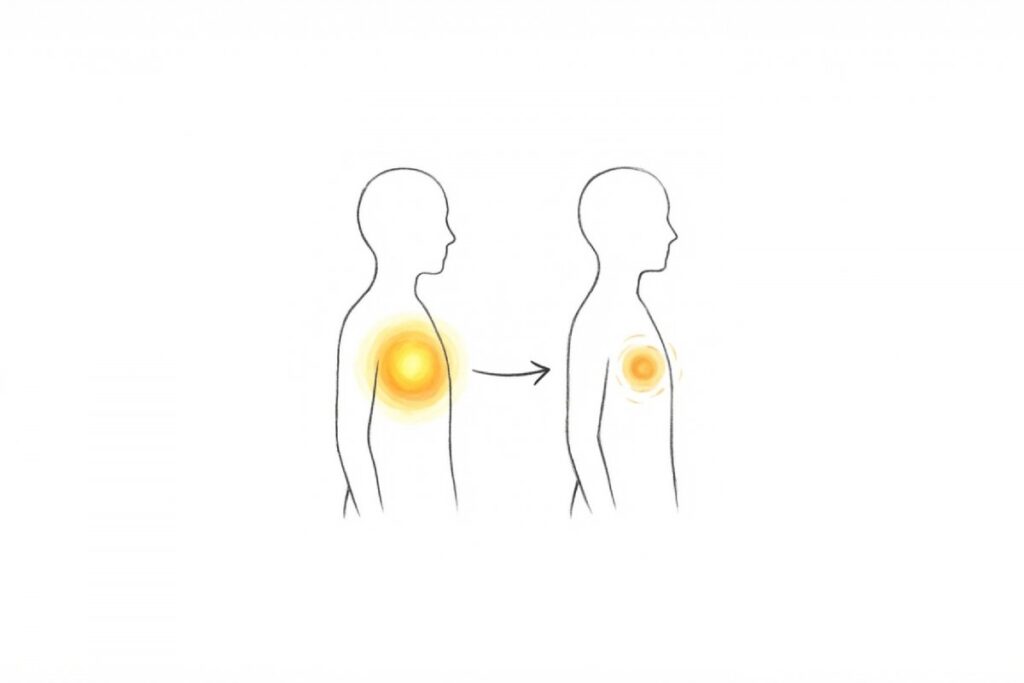

神社参拝を控える理由として挙げられるのが、神道における「穢れ(けがれ)」という概念です。

これを聞くと、愛するペットが「汚れている」と言われているようで辛く感じる方もいるかもしれませんが、本来の意味合いは少し異なります。

神道における穢れとは、「気枯れ(けがれ)」、すなわち「生命力が枯渇し、気力が落ち込んでいる状態」を指す精神的な概念であると説明されることが多いです。

悲しみに暮れている状態そのものが「気枯れ」であり、その状態で神聖な場所である神社に入ると神様の力を弱めてしまう、と考えられてきた背景があります。

つまり、ペットが不浄だから避けるというよりは、飼い主さんが深い悲しみの中にいる(気が枯れている)間は、無理をして参拝せず、静かに心を休めましょうという意味に捉えることもできます。

迷ったらお寺への参拝を選ぶのも方法

どうしても「神社に行ってはいけないのではないか」という不安が拭えない場合や、忌中の期間中だけれど手を合わせたいという場合は、お寺(仏教寺院)への参拝を選択肢に入れるのも一つの方法です。

仏教では一般的に「死=穢れ」とは捉えないため、忌中や喪中であっても参拝やお墓参りをすることに問題はないとされています。

特に浄土真宗など一部の宗派では忌中の概念自体がない場合もあります。

神社への参拝に心理的なハードルを感じる時期は、すべてを受け入れてくれるお寺へお参りすることで、罪悪感を持つことなく供養の気持ちを伝えられるかもしれません。

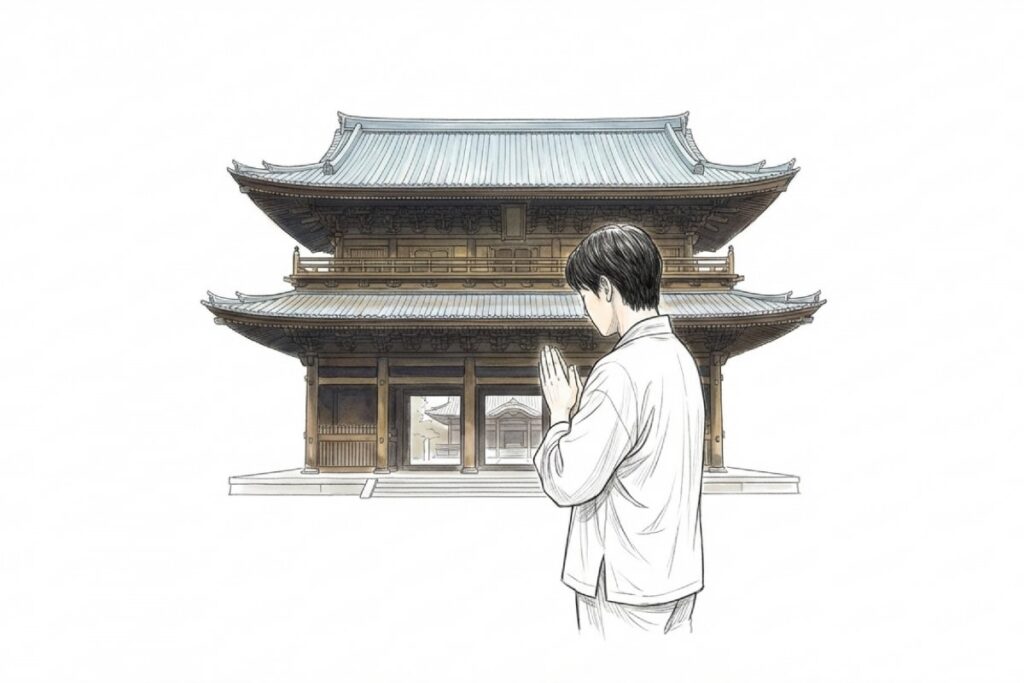

忌明けであれば参拝しても問題ない理由

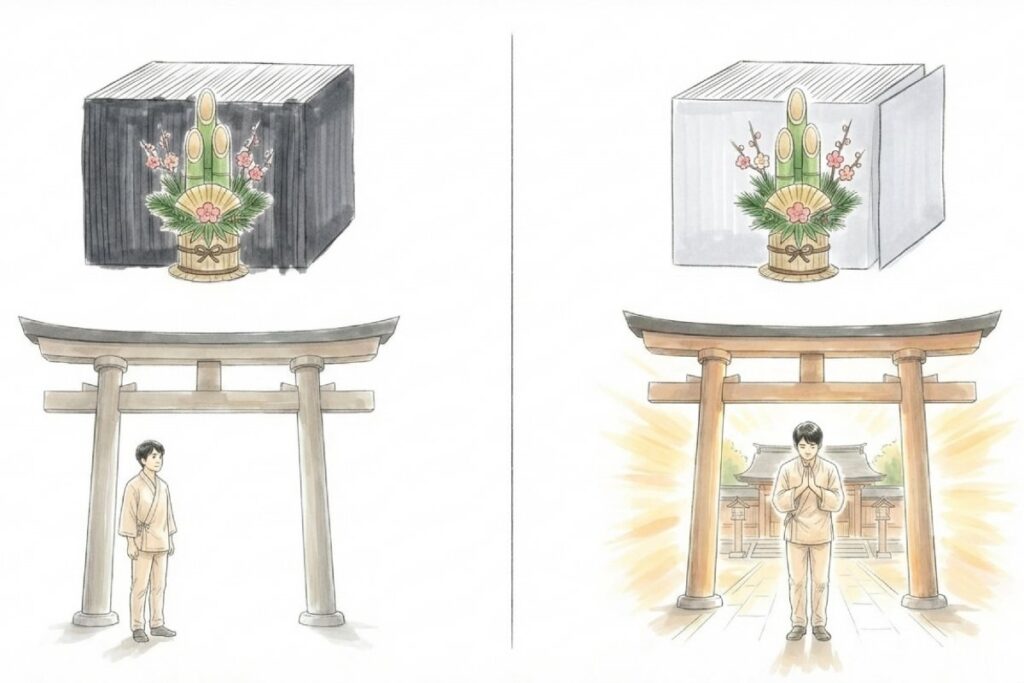

一般的に、忌中(約50日)が過ぎて「忌明け」となれば、まだ喪中であったとしても神社への参拝は問題ないと考えられます。

この時期になれば、もっとも強かった「気枯れ」の状態から少しずつ回復し始めていると考えられるからです。

忌明けの参拝は、ペットが無事に旅立ったことを報告し、飼い主さん自身も前を向いて歩き出すための区切りとして機能します。

神様に対して「これまで見守ってくれてありがとうございました」と感謝を伝える場として、神社を訪れることはむしろ推奨される行為といえるかもしれません。

参拝を再開するか迷う場合は、次のチェックで「自分にとって無理がないか」を先に確認すると判断が速くなります。

ただし、地域や家ごとの慣習によっては考え方が異なる場合もあります。同居のご家族や年長者の方がいる場合は、念のため相談しておくとトラブルを避けられます。

ペットの喪中に神社で初詣や厄払いは可能か

基本的な期間の目安がついたところで、次は「初詣」や「厄払い」といった具体的な行事についての疑問を解消していきましょう。

お正月や節目の行事は生活の一部となっているため、どう振る舞うべきか悩むポイントです。

喪中の初詣は松の内を過ぎてから行く

「ペットが亡くなって初めてのお正月、初詣に行ってもいいの?」という疑問は非常に多いです。

これについても、基本的には「忌中か、忌明けか」で判断するとスムーズです。

もしお正月の時点で、ペットが亡くなってから50日以内の「忌中」にあたる場合は、神社の鳥居をくぐることは控えるのが一般的です。

この場合は、松の内(1月7日や15日など地域による)が明けて、忌明けを迎えてからゆっくりと参拝に行くとよいでしょう。

神様へのご挨拶が遅れても失礼にはあたらないとされています。

一方、すでに忌明けを迎えている場合は、喪中であっても初詣に行って問題ないとする見方が大勢です。

初詣は「お祝い」ではなく「新年の平穏を祈る行事」であるためです。

ただし、派手な服装は避け、静かな気持ちで手を合わせる配慮があると安心です。

厄払いや祈祷を受ける際の注意点

自分が厄年にあたっている場合や、家内安全の祈祷を受けたい場合も同様の基準で考えます。

「気枯れ」の状態でお祓いを受けても十分な効果が得られない、あるいは神様に失礼にあたるという考えから、忌中の間は厄払いや祈祷を避けるのが無難といえます。

忌明け後であれば、喪中であっても厄払いを受けることは可能です。

どうしても忌中の時期に厄払いをしたい事情がある場合は、お寺での「厄除け(やくよけ)」や「護摩祈祷」を利用するのも賢い選択です。

お寺であれば、時期を問わず災厄を払う儀式を受け入れてくれることが多いです。

神棚封じの方法と行う期間の目安

自宅に神棚があり、室内でペットを飼っていた場合は「神棚封じ」を行うかどうかで迷うかもしれません。

これも人間の家族が亡くなった時に準じて行う方が増えています。

行う場合の期間は、一般的に死後50日間(五十日祭まで)とされます。

手順としては、神棚にペットの死を報告し、お供え物を下げて扉を閉め、その正面を隠すように白い半紙を貼るのが一般的な作法です。

仏壇に関しては封じる必要はありません。むしろ供養の場として積極的に手を合わせ、ペットに話しかけてあげてください。

遺品やお守りの返納と処分のマナー

ペットが生前に身につけていたお守りや首輪などの遺品整理も、心の整理をつける大切なプロセスです。

神社やお寺で受けたお守りやお札は、原則として授与された場所に返納するのがマナーとされています。

「古札納所」などに納め、感謝の気持ちとしてお焚き上げ料を添えると丁寧です。

遠方の場合は郵送を受け付けているか確認してみましょう。

首輪やリードなどの燃えない遺品に関しては、神社でお焚き上げができないケースが多いです。

その場合は、塩で清めてから自治体のルールに従って処分するか、遺品整理に対応している専門業者に相談するのも一つの手です。

死後の動物の扱いや意味合いについて、別の視点からのコラムも参考になります。

七五三などペットの健康祈願をする場合

最近では、ペットの健康や長寿を願って「七五三」や「健康祈願」を行う神社も増えてきました。

これらは通常、お祝い事の側面が強いため、喪中や忌中に行うものではありません。

もし新たに迎えたペットや、同居している他のペットの七五三を予定していた時期に不幸が重なってしまった場合は、時期をずらすことを検討してもよいでしょう。

神様への祈願はいつ行っても良いものですので、飼い主さんの気持ちが晴れやかになってから行う方が、より良い祈願になると考えられます。

よくある質問(ペットの喪中と神社参拝)

- Qペットの喪中でも、お守りを持って神社に入って大丈夫ですか?

- A

忌明け後であれば、一般に参拝自体が問題になることは少ないとされます。気になる場合は、お守りは身に付けたままでも「静かに参拝する」ことを優先すると安心です。

- Q忌中にどうしても参拝が必要な用事(家族の行事など)がある場合は?

- A

一般には参拝を遠慮するとされますが、やむを得ない事情があるときの考え方も案内されています。気持ちの負担が大きい場合は、お寺への参拝を選ぶ方法もあります。

- Q初詣に行けないとき、代わりにできることはありますか?

- A

自宅で手を合わせる、写真に話しかける、思い出の場所で静かに感謝するなどでも「区切り」になり得ます。参拝は忌明け後に落ち着いて行けば失礼には当たりにくいとされます。

- Qペットの火葬や供養の方法が決まらず、気持ちが落ち着きません。

- A

手続きや段取りが整理できると心の負担が軽くなることがあります。地域で対応できる事業者や条件を比較し、納得できる形を選ぶことが大切です。

ペットの喪中と神社への向き合い方まとめ

ここまで、ペットの喪中における神社参拝や神事について解説してきました。

結論として、もっとも大切なのは「形式的なルールを守ること」よりも「飼い主さんの心の平穏」であるといえそうです。

神道における「穢れ」の概念を理解しつつも、現代では多くの神社が柔軟な対応を示しています。

50日程度の忌中期間を目安に、心が落ち着くまでは無理に参拝せず、自宅での供養やお寺への参拝で心を癒やす時間を大切にしてください。

そして、忌明けを迎えて前を向く準備ができたら、感謝の気持ちを伝えに神社を訪れてみてはいかがでしょうか。

さて、ここまでは「神社への参拝」についてお話ししましたが、喪中の過ごし方や心の整理において、実は「最初のお別れ(火葬)」をどのように行ったかが、その後の気持ちの回復に大きく影響することをご存知でしょうか。

もしこの記事を読んでいるあなたが、これからペットのお見送りや遺品整理、あるいは将来のための準備を考えている段階であれば、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。

後悔のないお別れができてこそ、その後の忌明けや神社参拝へとスムーズに心が向かっていくからです。

ペット火葬や供養に関するサービスを探す際、くらしのマーケットが参考になります。

- 利用者のリアルな口コミが見られる

実際に利用した人の評価や感想を確認できるため、対応の良し悪しを事前に判断しやすいです。 - 料金が明確

追加料金の有無やプランごとの価格が一覧で比較できるため、精神的に余裕がない時でも予算の不安を減らせます。 - 地域のプロが見つかる

自宅近くで対応可能な事業者を探せるため、移動の負担を減らしたり、出張対応を依頼したりできます。

火葬場や霊園への移動手段に不安がある場合は、ペット専用のタクシーも選択肢のひとつです。

掲載内容や対応範囲は事業者ごとに異なるため、依頼前に「含まれる作業」「追加料金の条件」「訪問可否」などを個別に確認しておくと安心です。

「どこの業者に頼めばいいか分からない」「高額な請求をされたらどうしよう」といった不安がある方は、まずは一度、どのような事業者がいるのかをチェックしてみることをおすすめします。

納得できるお別れの形を見つけることが、ペットにとっても、そして飼い主であるあなたにとっても、大切な一歩になるはずです。

迷った場合は、まずくらしのマーケットの料金や注意事項を一覧で確認し、そのうえで必要に応じて専門家に相談する、というステップが現実的だと考えられます。

>> くらしのマーケットの条件や注意事項を確認するまた、喪中の期間中は、周囲への報告やお悔やみの言葉に迷うこともあります。

言葉のマナーについては以下も参考にしてください。